はじめに「コナン風AI動画」で収益化したいあなたへ

AI技術の急速な進化により、アニメ風のイラストや動画を誰でも簡単に生成できる時代が到来しました。

特に近年では、人気作品の雰囲気を再現した“〇〇風AI動画”がSNSや動画プラットフォームで注目されており、中でも「名探偵コナン風」のAI動画は、再現度の高さと推理要素の面白さから高い人気を集めています。

そうした中、「コナン風のAI動画を作って収益化したい」「YouTubeでバズらせて広告収益を得たい」といった声が増えてきました。

確かに、AIと創作の組み合わせは、収益化のチャンスを広げる非常に魅力的な手段です。ですが同時に、法的リスクやプラットフォーム側の規約違反という“見えにくい壁”も存在します。

この記事でわかること

このブログ記事では、以下のような疑問や不安に対して、明確な答えと実践的なヒントを提供します。

- 「名探偵コナン風のAI動画」は本当に作れるのか?

- YouTubeやTikTokで収益化しても大丈夫なのか?

- どこまでが“セーフ”で、どこからが“アウト”なのか?

- 似た作品を合法的に展開する方法はあるのか?

- 著作権や商標の問題をどう回避すればいいのか?

結論として、収益化は可能ですが、条件を満たさなければ高リスクです。

そしてそのリスクは、「知らなかった」では済まされないものばかりです。

創作活動の自由と責任

名探偵コナンという作品に魅了され、そこからインスパイアされたコンテンツを作りたいという想いは、創作の原動力としてとても尊いものです。

しかし、その気持ちが法律や規約を超えてしまったとき、アカウントの停止や法的トラブルにつながる可能性があります。

「好き」という気持ちを創作に活かしながら、安心して長く活動を続けていくための知識と戦略を、この記事で一緒に学んでいきましょう。

AIで“名探偵コナン風動画”を制作するとは?

近年、AIによるアニメ制作が一気に身近になり、「名探偵コナン風」の世界観を再現した動画を個人で制作するクリエイターが急増しています。

では、実際にどのようなツールを使って、どこまで“コナン風”のキャラクターや演出を再現できるのでしょうか?

この章では、代表的なAIツールと具体的な活用方法、さらにSNSで注目を集めている事例を紹介します。

コナン風の再現はどこまで可能か?

名探偵コナンといえば、トレンチコートに鋭い目つきの高校生探偵、独特な構図や演出、都市を舞台にしたミステリアスな雰囲気が印象的です。

これらの要素は、プロンプトの工夫と複数ツールの組み合わせによって驚くほど再現可能です。

たとえば、

- キャラクター:黒髪、メガネ、制服、ミステリアスな表情

- 背景:ビル群の夜景、事件現場の立入禁止線、暗い照明

- 小物:トランシーバー、名刺、推理ノート、スマートウォッチ

これらの要素を細かく指定することで、「名探偵コナンらしい」雰囲気を持ったビジュアルが簡単に作れます。

使用ツール① Midjourney

Midjourneyは、キーワードを英語で入力することで画像を生成するAIツールです。

たとえば以下のようなプロンプトで、コナン風キャラの画像を生成できます。

例:"young japanese detective boy with glasses wearing school uniform in anime style, night city background, serious expression"

このように、見た目やシーン設定を細かく入力することで、推理アニメ風のキャラクターや背景が驚くほどリアルに生成されます。

使用ツール② Promptchan

Promptchanは、ビジュアルAIに特化した日本語対応の生成ツールで、コマ割りや構図にも強みがあります。

特に「コナン風の事件シーン」や「推理中の表情」など、場面演出を重視した画像生成に向いています。

- 表情:驚き、焦り、閃きなどの感情表現

- カメラアングル:ローアングル、アップ、俯瞰などの構図演出

- 背景:事件現場、取調室、校舎など

Promptchanでは、生成画像を連続コマ風に並べることで、簡易的な漫画動画やストーリー動画の構築も可能です。

SNSでバズったコナン風AI動画の事例

実際に「コナン風AI動画」がSNSで注目を集めている事例もいくつかあります。

- TikTokで「AIで作ったオリジナル探偵キャラの推理劇」が5万再生を突破

- YouTube Shortsで「コナンっぽい世界観での殺人事件シミュレーション動画」がコメント多数

- Instagramで投稿された「探偵風のAIキャラ紹介」が保存・シェアされ拡散

これらの動画の共通点は、「似ているが完全コピーではない」「あくまでオリジナル作品として構成されている」ことです。

注意点:再現度が高すぎるとリスクが増す

AIツールの性能が高まるほど、原作との類似性も上がってしまいます。

たとえば、

- 青いジャケット+赤い蝶ネクタイ+メガネ

- 阿笠博士風の老人キャラ

- 犯人シルエットを模したキャラデザイン

このような構成は原作キャラと認識されやすく、著作権・商標リスクが高まります。

次章では、なぜ“コナン風”の制作が危険とされるのか、著作権や商標権の観点から具体的に解説します。

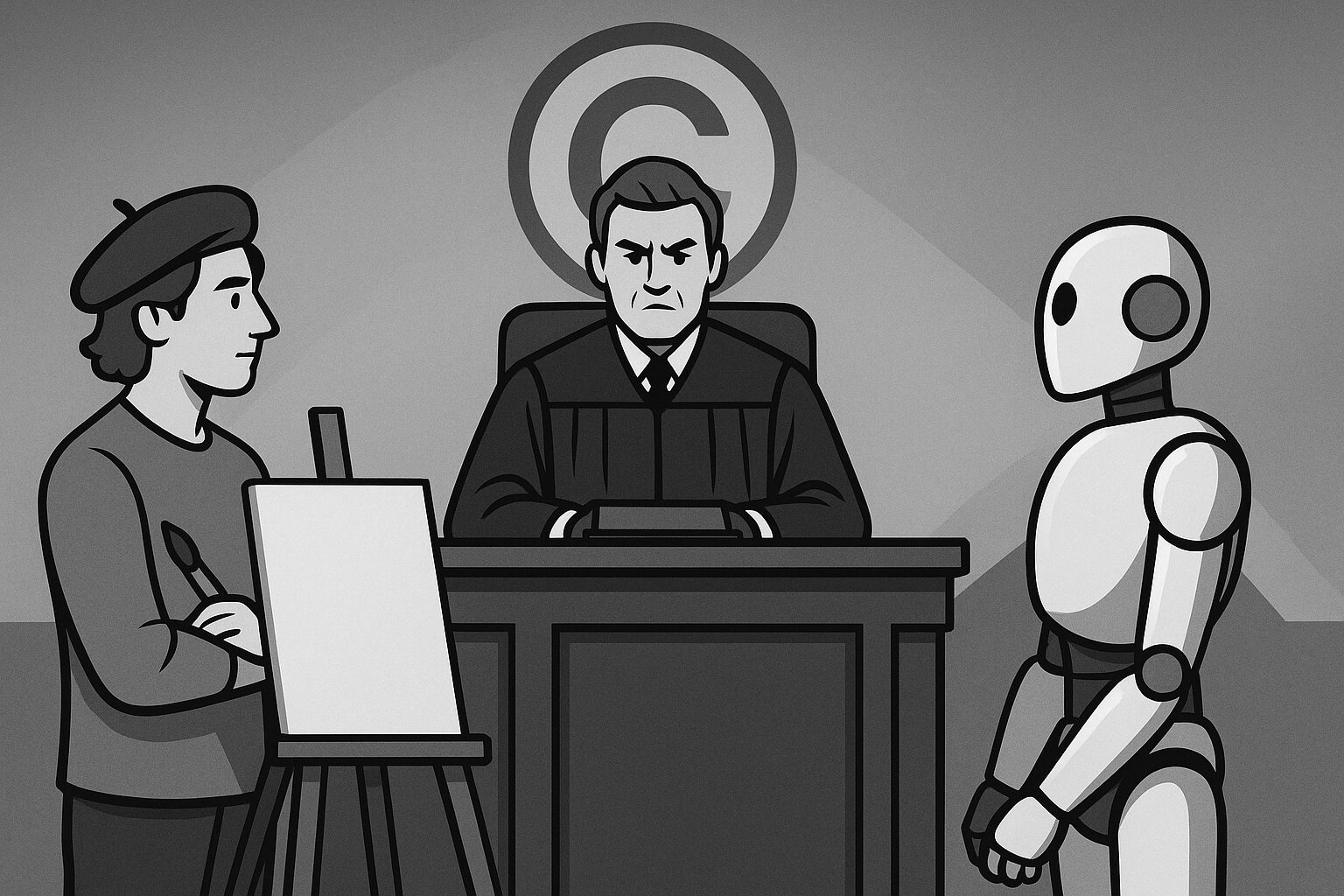

なぜコナン風は危険?著作権・商標権の観点から見る法的リスク

AIツールを使って、名探偵コナン風のキャラクターやシーンを再現することは、技術的には容易になってきました。

しかし、それらをSNSで公開したり、YouTubeやTikTokで収益化したりする行為には、重大な著作権・商標権のリスクが伴います。

この章では、名探偵コナンという作品に関わる知的財産の権利構造と、なぜ“似ているだけ”でも危険なのかを解説します。

名探偵コナンの知的財産権は誰が管理しているのか?

名探偵コナンに関する著作権や商標権は、主に以下の3社によって管理されています。

- 小学館(原作権利者)

- 読売テレビ(アニメ版の放送権利)

- トムス・エンタテインメント(アニメ制作会社)

これらの企業は、キャラクターのデザイン・名称・設定・ロゴ・BGM・映像の一部などに対して極めて厳格な権利保護方針を取っています。

著作権の対象になる要素とは?

著作権は、以下のような創作性のある表現を保護する権利です。

- コナンや灰原哀、毛利蘭などのキャラクターの外見・性格設定

- 名探偵コナンという作品タイトルやロゴ

- アニメの映像、シナリオ、セリフ

- 音楽(オープニングやエンディング曲、BGMなど)

AIがこれらを模倣するようなプロンプトで生成された画像や動画を公開・収益化すれば、原作の著作権を侵害していると見なされる可能性が非常に高いです。

商標権の対象も広範囲に及ぶ

商標権は「コナン」「名探偵コナン」「黒ずくめの組織」などの名称やロゴ、アイテム名に適用されます。

たとえば、以下のような例も商標の侵害になる恐れがあります。

- タイトルに「名探偵」+「〇〇」など類似表現を含める

- コナン風の探偵グッズ(蝶ネクタイ型変声機など)をキャラに持たせる

- アイキャッチやロゴに酷似した構成を使う

たとえキャラの名前を変えたとしても、視覚的・言語的に似ていると判断されれば、商標侵害になる可能性があります。

「似ているだけでもアウト」はなぜ成立するのか?

著作権や商標侵害は、「原作とまったく同じ」でなくても成立するのが特徴です。

- キャラの髪型や服装が酷似している

- 色使いやポーズ、構図が一致している

- 名前や背景、世界観に共通点がある

これらはすべて、「原作と混同される可能性があるかどうか」という観点で判断されます。

裁判になった場合、視聴者やユーザーが「これはコナンのキャラでは?」と誤認する可能性が高ければ、著作権侵害・商標侵害と認定されることが十分にあり得ます。

企業側の対応は“黙認”ではなく“厳格化”の傾向

近年、特にYouTubeやNFT市場の拡大とともに、著作権者は個人クリエイターによる無断利用に厳しい姿勢を見せています。

- YouTubeの動画が削除される

- TikTokでアカウントが凍結される

- NFT出品がプラットフォーム側から強制取り下げされる

こうした対応は、AIによる制作物にも例外なく適用されることを理解しておく必要があります。

ファンアートやAI模倣はセーフ?「著作権のグレーゾーン」を整理

AIによって「名探偵コナン風」の作品を制作することは技術的に簡単になりましたが、それをネット上で公開・収益化する際、「これはファンアートだからセーフでは?」と思ってしまう方も多いかもしれません。

しかし、ファンアートとAI模倣作品では法的な立場が異なり、収益化を伴うと一気に“アウト”になるケースも増えています。

この章では、ファンアートの位置づけ、AIによる模倣作品の扱い、そして収益化との関係性を整理し、著作権的なグレーゾーンの実態に迫ります。

ファンアートとは?その法的位置づけ

ファンアートとは、既存の作品にインスパイアされてファンが描く非営利の創作活動のことを指します。

SNSなどでよく見かける「二次創作イラスト」はこれに該当します。

一般的に、企業側はファンによる非営利の投稿に対して黙認または緩やかな容認をしているケースが多いです。

ただしそれはあくまで、

- 営利目的ではない

- 作品としての原作リスペクトがある

- 公式ロゴや音源などを使用していない

といった条件下で成り立っている“グレーな善意の文化”に過ぎません。

AI模倣作品はファンアートに含まれるのか?

AIで生成した“コナン風”キャラクターや場面は、制作者がプロンプトで意図的に似せている場合、単なるファンアートとは見なされません。

なぜなら、

- AIによる制作は「自動生成」であり創作性が曖昧

- 原作と視覚的に酷似するリスクが高い

- 明確な「誰の作品か」が不明瞭

という問題があるからです。

さらに、AI生成物はファンアートよりも再現性が高いため、著作権者側が「混同の恐れあり」と判断する可能性が非常に高くなります。

収益化すると“グレー”から“ブラック”になる

もっとも注意すべきなのは、収益化を目的とした時点で著作権者の許諾がなければ原則違法となる点です。

以下のようなケースは、ファンアートとは認められず削除や警告の対象になります。

- コナン風のAIキャラをNFTとして販売

- 類似キャラを使った動画に広告を付けてYouTubeで収益化

- TikTokで音楽と組み合わせたショート動画を展開し、フォロワーを収益導線に誘導

これらはいずれも、著作物の無断商用利用にあたると見なされる可能性が極めて高く、結果として「動画削除」「アカウント停止」「訴訟リスク」が現実のものになります。

削除や警告の実例とその背景

- Twitterでコナン風AIイラストをNFT販売 → プラットフォームから削除

- YouTubeで探偵アニメ風AI漫画動画を投稿 → 商標に類似していたため収益化却下

- TikTokで「名探偵コナン風アニメ」タグを使った投稿 → 通報が相次ぎ凍結

これらの背景には、著作権者が「原作ブランドの毀損や誤認のリスク」を強く警戒しているという事実があります。

結論:ファン活動=安全ではない

好きな作品を応援したい、表現したいという気持ちは素晴らしいものです。

しかし、その気持ちをビジネスに変えるには、“法的な土台”を理解し、それに基づいた戦略が必要です。

YouTubeやTikTokでよくある“収益化NG”パターン

名探偵コナン風のAI動画を制作し、YouTubeやTikTokで公開・収益化を目指すクリエイターは増加しています。

しかし、見た目はオリジナル風でも、内容や演出が著作権・商標権を侵害していると判断されれば、即アウトです。

ここでは、実際に起きている「収益化NGパターン」を具体例とともに紹介し、避けるべきポイントを明確にします。

NG例① タイトルに「コナン風」「名探偵コナン風」などを使用

YouTubeやTikTokでは、タイトルやハッシュタグに「名探偵コナン風」「コナンっぽい」といったキーワードを使うケースが見受けられます。

これらは視聴者の関心を集めるために有効に見えるかもしれませんが、著作権者やプラットフォームからの通報・削除対象になりやすい要因です。

理由:

- 「名探偵コナン」という名称は商標登録されている

- 視聴者に誤認を与える可能性がある

- 商標・ブランドの毀損に該当するリスクがある

NG例② キャラ外見の類似が高すぎる

AIで生成されたキャラクターの髪型、服装、眼鏡のデザインなどがコナンに酷似していた場合、たとえ名前を変えても、“見た目”で著作権を侵害していると見なされる可能性があります。

特に以下のような要素は注意が必要です:

- 青いジャケット+赤い蝶ネクタイ+丸メガネ

- 黒髪・幼い顔立ち・探偵のようなポーズ

- 一定の表情パターン(真剣な顔、推理中の目線など)

AI画像であっても、視覚的に原作キャラと混同される表現はリスクが高いことを理解しておく必要があります。

NG例③ アニメ風BGMや効果音の無断使用

YouTubeやTikTokで再生数を稼ぐために、「あのBGM」に似た音楽を無断使用してしまう事例が後を絶ちません。

これも、著作権侵害の明確な理由になります。

特に注意すべき音素材:

- オープニング曲やエンディング風のBGM

- コナンの登場時や事件発生時の「効果音」

- 推理中のあの特徴的な音楽

AIコンテンツは目立ちやすいため、音楽権利者からの通報・自動検出の対象になりやすいのが実情です。

NG例④ タグや説明文で公式作品を直接言及

動画自体はオリジナル風でも、説明欄やタグに「名探偵コナン」「conan」などの公式作品名を使って流入を狙う行為も、商標・著作権侵害にあたる可能性があります。

たとえば:

- #名探偵コナン #コナン風 #江戸川コナン

- 「コナンにそっくりなキャラが活躍する推理アニメです!」

これらの文言は、視聴者やプラットフォームに“公式関連”と誤認させるリスクを含みます。

NG例⑤ “テンプレ動画”の量産と再利用認定

AIで量産された画像やテンプレのような構成で作られた動画を複数投稿すると、YouTubeでは「再利用コンテンツ」として認識され、収益化審査に落ちる可能性が高まります。

ポイントは、

- 編集・ナレーション・構成の独自性があるか

- 一定のストーリーやメッセージ性が含まれているか

- 投稿動画にバリエーションがあるか

ただ生成して貼り付けただけのAI動画では、“創作”と認められず収益化NGとなる場合があります。

まとめ:目立つほど“見られている”という自覚を持つ

AIによる動画制作は注目されやすい反面、著作権者や一般ユーザーの目にも止まりやすいというリスクがあります。

「収益化したい」「バズらせたい」と思うのであれば、法律的に問題のない“完全オリジナル作品”として認識される構成が必須です。

合法的に収益化するには?3つの回避戦略

名探偵コナン風のAI動画を公開・収益化したいと考える人は少なくありません。

しかし、これまで解説してきたように、原作に類似しすぎた作品は著作権・商標権のリスクが非常に高く、そのまま収益化するのは現実的ではありません。

では、法的リスクを避けつつ、AIや動画制作のスキルを活かして安全に収益を得るにはどうすればよいのでしょうか?

ここでは、クリエイターが実践できる「3つの回避戦略」を紹介します。

戦略1:完全オリジナルの探偵キャラを作る

もっとも確実かつ王道の方法は、外見・名前・性格・背景設定まで、完全にオリジナルの探偵キャラクターを作ることです。

たとえば:

- 名前:江戸川コナン → 「鳴瀬ユウト」「神崎ライカ」など全く異なる命名

- 外見:眼鏡・蝶ネクタイ・制服を避け、私服やスーツなどにアレンジ

- 設定:高校生探偵 → 中学生AI分析官・無名の記憶喪失者など独自路線へ

こうすることで、原作と視覚的にも構成的にも明確に異なるキャラクターとして収益化可能な状態になります。

戦略2:推理・サスペンスジャンルに寄せる

コナン風の魅力は“推理モノであること”にあります。

この要素を維持しながら、世界観や設定をオリジナルに再構成するのが効果的です。

- 近未来サスペンス(AIが事件を予測する)

- 歴史推理(江戸時代の奉行が事件を解決)

- サイコロジカルミステリー(犯人目線の一人称視点)

ジャンルの構造は参考にしつつも、キャラや物語はまったく新しいものであれば、“二次創作”ではなく“オリジナル作品”として成立します。

戦略3:AI+ナレーション+編集で“創作性”を強化

YouTubeやTikTokで収益化を狙う場合、単にAIで作った画像を並べただけでは再利用コンテンツと判断され、収益化できません。

そのため、以下のような手法で「これは自分の創作物です」と示す必要があります。

- 自作のストーリーに沿った映像構成

- 音声ナレーションの挿入(AIボイスでもOK)

- 効果音・BGM・字幕などのオリジナル編集

- キャラクターに独自の名前と背景設定を与える

このように、動画制作に自らの手がしっかり加わっていることが、収益化審査での“合格ライン”となります。

まとめ:攻めるなら「完全オリジナル」が鉄則

バズった“コナン風”動画が削除される一方で、完全オリジナル作品がファンを獲得し、継続的に収益を得ている事例も増えています。

「雰囲気だけインスパイア」「ジャンルだけ参考」

この意識で作品を設計することが、クリエイターにとって最大の武器になります。

AIで“似て非なる”キャラクターを作るプロンプト例

名探偵コナンにインスパイアされた動画を制作したいが、著作権・商標権の問題は避けたい——そのようなクリエイターのために有効なのが、「似ている雰囲気」を残しながら著作権的に安全なキャラクターを設計することです。

この章では、AIツール(MidjourneyやPromptchanなど)を使って“似て非なる”キャラクターを生成するための具体的なプロンプト例と、その背後にある設計意図を解説します。

似せずに“雰囲気だけ”寄せるためのポイント

AIキャラ生成で大切なのは、「直接的な模倣」を避けて、「印象」や「ジャンル性」を保つことです。

以下のような要素を調整すると、安全でオリジナリティのあるキャラに仕上がります。

| 要素 | 危険パターン(避ける) | 安全パターン(使える) |

|---|---|---|

| 髪型 | 黒髪+おかっぱ風 | ラフなミディアム、銀髪、アップヘアなど |

| 服装 | 青いブレザー+赤い蝶ネクタイ | 黒いコート、革ジャン、白シャツなど |

| 小物 | メガネ、腕時計、変声機 | ペン、手帳、スマホ、イヤホン |

| 設定 | 高校生探偵 | 大学生調査員、サイバー捜査官、中学生ハッカー |

プロンプト例①:現代風ミステリー探偵(Midjourney)

a serious japanese male detective, silver messy hair, wearing a black trench coat, urban night background, anime style, cinematic lighting, holding a smartphone, mysterious expression

設計意図:

- コナンを直接連想させる要素を排除(髪色、服装)

- 推理ジャンルの雰囲気だけを保つ(都市の夜景、真剣な表情)

プロンプト例②:高校生の天才分析官(Promptchan)

高校生のAI分析官、白シャツに青いネクタイ、メモを取りながら考え込んでいる、背景は現代の高校の教室、アニメ調、やや細身、目は切れ長

設計意図:

- 探偵ではなく“分析官”というポジションで差別化

- 制服風でも、色使いやアクセントを変更

- 表情でキャラの独自性を演出

プロンプト例③:女性型の調査員キャラクター

young female cyber investigator, wearing a leather jacket, short hair, scanning digital clues, futuristic background, anime illustration

設計意図:

- 男女の性別を変えて原作との差別化

- 舞台を近未来に設定して“別作品感”を強化

- 小物や背景を現代的・サイバー系に切り替え

差別化に必要な“4つの調整軸”

- ビジュアル(外見・服装・小物)

→ 見た目がかぶらない工夫を最優先 - 背景設定(年齢・職業・環境)

→ 「高校生探偵」から脱却することでリスク低下 - 世界観(現代→近未来・異世界など)

→ 舞台を変えると作品の印象も大きく変化 - 役割・視点(探偵→記者・分析官・犯人側など)

→ ストーリー性が豊かになり、差別化も明確に

まとめ:“インスパイア”は自由、でも“コピー”は危険

AIは非常に強力な創作ツールですが、それゆえに「似せすぎるリスク」も大きくなります。

“名探偵コナン風”の空気感を保ちつつも、独自性のあるキャラクターを創り出すことが、安心して収益化を目指す第一歩です。

商用利用に適したAIツールとライセンスの注意点

AIを活用してオリジナルキャラクターや動画を制作する際、忘れてはならないのが各ツールやサービスの「利用規約」や「商用ライセンス条件」の確認です。

どれほど魅力的な作品を作っても、利用条件に違反すれば収益化どころかトラブルに発展するリスクもあります。

この章では、代表的なAIツールの商用利用の可否と、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

AIツールによって「商用利用の可否」は異なる

AIで制作した作品をYouTubeやTikTokに投稿し、広告収入を得たりグッズ販売につなげたりするには、使用しているツールが「商用利用可」であることが前提条件になります。

商用利用OKの主なツール(有料プラン推奨)

| ツール名 | 商用利用条件 | 備考 |

|---|---|---|

| Midjourney | 有料プラン(Basic以上)で商用利用可 | 無料プランは商用不可。ライセンス記録必須。 |

| Runway ML | Standardプラン以上で商用利用可 | 動画生成も可能。無料では商用不可。 |

| Leonardo AI | 有料プランで明示された素材のみ商用可 | 素材ごとのライセンス確認が必要。 |

| Promptchan | 無料プランでも投稿可能だが商用利用には制限あり | 問い合わせによる明示的確認が推奨。 |

| Canva | Proプランで一部素材は商用利用可 | フォント・イラストによっては制限あり。 |

無料だからといって安心して使ってはいけない理由

多くのAIツールは無料でも試せる仕様になっていますが、無料プランでは商用利用が禁止されているケースが非常に多いです。

たとえば、Midjourneyの無料アカウントで作成した画像を、以下のように使うのは利用規約違反です:

- YouTubeの収益化動画に挿入

- NFT作品として出品

- 有料LINEスタンプやグッズに使用

「生成者が商用利用できるライセンスを保有しているか」が明確な境界線となります。

使用前に確認すべき4つのチェックリスト

- 商用利用が明示されているプランに加入しているか?

- 生成物の権利がユーザーに帰属すると書かれているか?

- 商用利用可能な素材を使用しているか?(BGM、フォントなど)

- 利用規約の変更履歴に目を通しているか?

これらの確認を怠ると、「使えると思っていたのにNGだった」という致命的なミスにつながります。

ライセンス違反のリスクと実例

- Midjourneyの無料生成画像をNFTに使った → 削除&アカウント凍結

- Canvaの無料フォントを商用チラシに使用 → 商用不可フォントで差し止め

- Runway MLの映像を使ったYouTube動画が収益化停止 → 無料プランだったため

ライセンス違反はプラットフォームや著作権者の監視対象になりやすく、炎上や信用失墜にもつながりかねません。

まとめ:「利用規約を守る=収益の土台を守る」

AIツールの選定において、クオリティよりも先に「商用利用OKかどうか」を最優先で確認することが、安全に収益化を目指すための絶対条件です。

自分が使っているツールのライセンス条件を理解し、安心して作品を世に出せる状態を整えることが、長期的な活動の鍵になります。

YouTubeでAIアニメ風動画は収益化できる?条件と注意点

AIツールを活用してオリジナルキャラクターやアニメ風動画を制作し、YouTubeに投稿する――

これは今、多くのクリエイターが注目している新たな収益化手段です。

特に“名探偵コナン風”の雰囲気を持つ推理アニメ風の作品は、視聴者からの関心も高く、バズりやすいジャンルとして人気があります。

しかし、YouTubeで広告収益を得るには、ただ動画をアップするだけでは不十分です。

この章では、YouTubeの収益化条件と、AI動画で通過するための具体的な工夫と注意点を詳しく解説します。

YouTubeパートナープログラム(YPP)の基本条件

YouTubeで広告収入を得るには、まずYouTubeパートナープログラム(YPP)への参加が必要です。主な条件は以下のとおりです。

- チャンネル登録者数:1,000人以上

- 過去12か月間の総再生時間:4,000時間以上

または - YouTube Shortsの総再生回数:過去90日間で1,000万回以上

- ガイドラインや著作権ポリシーの遵守

- AdSenseアカウントの紐づけ

これらの条件をクリアした後に審査が行われ、通過すれば収益化が可能になります。

再利用コンテンツに要注意

AIで作成した動画が、次のような特徴を持っていると、「再利用コンテンツ」とみなされて収益化が拒否される可能性があります。

- 同じテンプレートの画像を使い回している

- ナレーションや編集がなく、画像だけをスライドショー形式で表示

- 既存の作品に酷似しすぎている(著作権侵害の疑い)

AI動画の収益化成功には、“これは自分の創作である”と明確に示せる構成が必要です。

収益化を通すための3つのポイント

① オリジナリティの強調

- キャラクターの設定や背景が自作であることを説明欄や動画内で明記

- 名前、服装、世界観に独自性を持たせる

- 類似作品との差別化を図る(タイトル・サムネイルも重要)

② 編集・ナレーション・字幕の活用

- AI生成画像にBGMだけでなく**ナレーション(AI音声も可)**を加える

- エフェクトやカット編集で視覚的に“動画らしさ”を演出

- 字幕でストーリーやセリフを表示し、視聴者を引き込む構成にする

③ 教育的・娯楽的価値の明示

YouTubeはコンテンツの教育性や娯楽性も評価対象としています。

- 推理の過程や論理展開に注目した構成

- ストーリー性のあるシリーズ動画

- 視聴者との対話を意識した構成(クイズ形式など)

実際の収益化成功例(傾向)

- 「オリジナル探偵キャラが事件を解決するショート動画」→ 再生回数10万超・審査通過

- 「AIアニメ風の都市伝説解説動画」→ ナレーション+字幕+テンポある編集で広告収入発生

- 「自作キャラと世界観で展開するミステリーシリーズ」→ コミュニティ化してファンを獲得

これらは、すべてオリジナル性・編集・継続性の3要素を備えている点が共通しています。

収益化の敵は“無意識の違反”

AI作品は便利な反面、「無意識のうちに著作権やポリシー違反をしてしまう」ケースが非常に多く見られます。

そのため、投稿前に以下を必ずチェックしておくことが重要です。

- 素材(画像・BGM・フォント)のライセンス確認

- 商標や著作権的に類似していないか

- 自動生成ツールの利用規約

まとめ:AI動画の収益化は“人の手”が必要

AIが制作を支援してくれるとはいえ、収益化を実現するには「人の創造性」こそが決め手です。

キャラクター設定、ストーリー、編集、ナレーション――

これらをしっかり組み合わせた動画であれば、YouTubeの審査にも通り、持続的な収益化が可能になります。

【注意】NFTやグッズ化を目指す場合の追加リスク

YouTubeやTikTokでの収益化を超えて、自作キャラクターや動画をNFTとして販売したり、グッズ化してマネタイズしたいと考えるクリエイターも少なくありません。

確かにAIによる創作は幅広い展開が可能ですが、それと同時に、通常の動画投稿以上に重い法的リスクを伴うことを忘れてはいけません。

この章では、NFT販売やグッズ化を行う際の注意点と、実際に起きたトラブル事例をもとに、リスク回避のための視点を解説します。

NFT化で生じる「所有権と著作権のズレ」

NFT(Non-Fungible Token)として作品を出品する場合、ブロックチェーン上で「この作品は○○が所有している」という記録がされます。

しかし、これは「著作権の移転」ではありません。

つまり、購入者はその画像や動画を“持っている”ことになりますが、

- 複製する権利

- 商用利用する権利

- 二次創作する権利

などは出品者に残ったまま、または権利者にある場合もあるということです。

これが問題となるのは、あなたの作品が「名探偵コナン風」に似ているときです。

見た目が似ていれば、著作権者から削除・申し立てを受ける可能性が極めて高くなります。

グッズ化によるリスクはさらに高い

AIで作ったキャラクターをTシャツやステッカー、LINEスタンプなどにして販売する場合、そのキャラが著作権や商標権に抵触していれば、商標侵害や不正競争防止法違反として訴えられるリスクが出てきます。

特に問題になりやすいのが以下のような例です:

- キャラ名が「江戸川」や「コナン」に類似

- 外見が明らかに既存キャラを模倣(髪型・服装・小物など)

- コナンの世界観(探偵+眼鏡+蝶ネクタイなど)に酷似

グッズは“形として残る”ため、より強く著作権者の監視対象となりやすく、企業側も厳格に対応します。

実際に起きたトラブル事例

- OpenSeaで出品された「コナン風AIキャラNFT」が削除される

→ 類似キャラと判断され、通報後に運営が対応 - BOOTHで販売されたTシャツデザインに警告が届く

→ メガネと服装が酷似していたため、商標リスクありと判定 - LINEスタンプが審査通過後に販売停止

→ キャラ名と設定が既存キャラに近く、ユーザーから通報

NFT・グッズ展開時のチェックリスト

| チェック項目 | 要点 |

|---|---|

| キャラデザインは完全オリジナルか? | 髪型・服装・小物に既視感がないか |

| 名前や設定が著作物を想起させないか? | 名探偵、眼鏡、天才などの組み合わせに注意 |

| 使用AIのライセンスは商用利用に対応しているか? | MidjourneyやLeonardoなどの利用規約を確認 |

| 出品先・販売先の規約に違反していないか? | OpenSea、LINE、BOOTHなどの利用条件を再確認 |

まとめ:NFTや商品展開には“二重の慎重さ”が必要

AI作品をNFT化したり、グッズにして販売する行為は、「創作の自由」と「ビジネスの責任」の両立が求められる領域です。

目立つだけに、著作権者・一般ユーザー・販売プラットフォームからの目も非常に厳しいのが現実です。

だからこそ、安易に“コナン風”のまま販売に進むのではなく、徹底的に差別化された完全オリジナル作品として展開することが絶対条件となります。

まとめ AI×創作はチャンス!でも“法的に安全”が第一

名探偵コナンという国民的アニメにインスパイアされた作品をAIで制作し、YouTubeやTikTokで発信する――

これは、今まさに広がりつつあるクリエイティブと収益化の新たな可能性です。

しかし、その自由の裏には、著作権や商標権という法的な地雷原が広がっています。

だからこそ本記事では、「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか?」を明確にし、安心してAI創作と収益化に取り組むための道筋を提示してきました。

「バズる」よりも「続けられる」ことが成功の鍵

確かに、“コナン風AI動画”は見た目のインパクトが強く、再生数を稼ぎやすいジャンルです。

しかし、バズってもその動画が削除されたり、アカウントが凍結されたりしては意味がありません。

収益化は一発勝負ではなく、継続的に作品を出し続けられる環境が必要なのです。

オリジナルと合法性の2本柱が収益化の武器

収益化を成功させるには、以下の2点が絶対条件です:

- 完全オリジナルのキャラクター・ストーリー・世界観

- 使用AIツールや素材のライセンスを守る法的安全性

この2本柱を守りながら制作すれば、YouTubeやTikTok、さらにはNFT・グッズ販売まで含めて、自由かつ安全な創作活動が可能になります。

創作の自由を“守る”ための責任ある行動を

AIは創造のハードルを下げてくれる反面、責任の所在がユーザーに集中するツールでもあります。

つまり、あなたが作ったキャラクターや動画は、「AIが作ったものだから自分は関係ない」では済まされません。

- どのツールを使ったか?

- ライセンスを理解しているか?

- 似ているキャラがいないかチェックしたか?

これらを確認することは、作品を守るだけでなく、あなた自身を守る行動でもあるのです。

未来は“好き”と“知識”を掛け合わせた人のもの

AIの発展により、誰もが「好き」を作品にできる時代になりました。

しかし、それを「安心して長く続けられる収益化」に変えるには、著作権や商用ライセンスの知識が不可欠です。

「好き×合法性×オリジナル性」

この3つを揃えたクリエイターこそ、今後のAIクリエイティブ市場で生き残り、評価され、稼げる存在となるでしょう。

ただ・・・

まだまだ収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。

じゅんの公式LINEでは、

- インスタアフィで稼ぐロードマップ

- 収益化に向けた詳しいノウハウ

- 各種テンプレート

などを中心に、

今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも

余すことなくお伝えしています。

お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・

最高じゃありませんか…?

まずは僕の公式LINEを追加していただき、

ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!

無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

\無料!登録10秒/

公式LINEに登録するだけで

インスタ初心者でも月6桁目指せる

豪華17大特典配布中🎁

登録解除は、24時間いつでも出来ます🙆