※本ページはプロモーションが含まれています。

はじめに|令和のブラックマンデーとは何だったのか

2024年8月5日、日本の株式市場は歴史的な大暴落を経験しました。

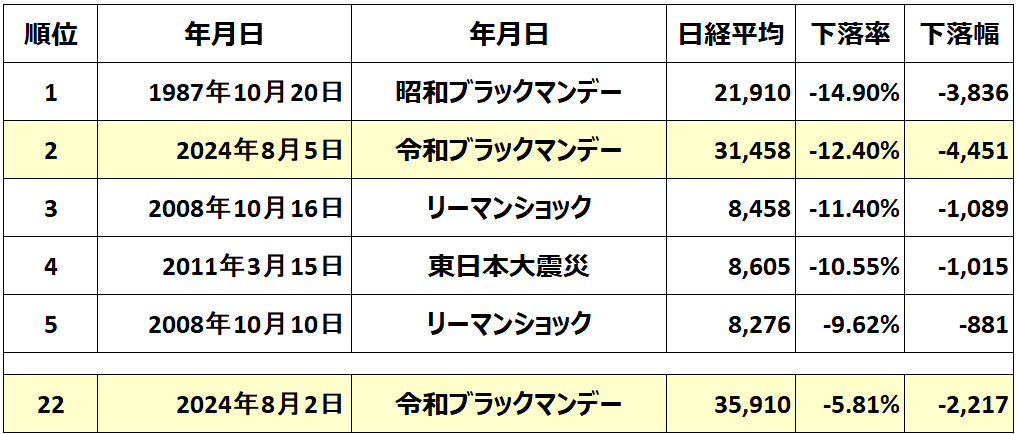

この日、日経平均株価は前営業日比で4,451円28銭も下落し、終値は31,458円42銭を記録しました。

この下落幅は日本市場の史上最大となり、同時に下落率も12.4%と、1987年の「ブラックマンデー」に次ぐ過去2番目の規模でした。

この出来事はメディアや投資家の間で「令和のブラックマンデー」と呼ばれ、その影響力と衝撃の大きさが広く認識されました。

日本国内のみならず、国際的にも注目を集めたこの暴落は、株式市場の構造的なリスクや投資家心理、市場流動性といった重要なテーマを浮き彫りにすることとなったのです。

「ブラックマンデー」という言葉は、本来1987年10月19日のニューヨーク市場での株価暴落に由来するものですが、今回の2024年8月5日の暴落はそれに匹敵する、あるいはそれ以上のインパクトを持つ出来事として位置づけられています。

このような暴落がなぜ起きたのか、そしてそれがどのような影響を市場と投資家に与えたのか。

さらに、今後の市場動向にどのような示唆を与えるのか。

この記事では「令和のブラックマンデー」の全貌を多角的に掘り下げ、投資家としてどのような教訓を得るべきかを丁寧に解説していきます。

日々変動する株式市場において、突如として訪れる急落や暴落は決して他人事ではありません。

だからこそ、過去の事例を正しく分析し、次に備えることが重要です。本記事がその一助となれば幸いです。

まずはこちらをご覧ください👇

暴落の全貌と過去との比較から見る令和のブラックマンデーの異常性

2024年8月5日の「令和のブラックマンデー」は、日経平均株価が前日比で4,451円28銭(-12.4%)も急落したことで、日本株市場に大きな衝撃を与えました。これは、過去の主要な株価暴落と比較しても、極めて異例な規模とスピードを持った下落でした。

まず注目すべきは、下落幅が史上最大であったという点です。

これまで日本市場で最大とされていたのは1987年10月20日の「昭和ブラックマンデー」(-3,836円48銭)でしたが、今回の下落幅はそれを大きく上回り、歴史的な記録を更新しました。

一方で、下落率においては過去2番目となります。

1987年のブラックマンデーでは日経平均が1日で14.9%下落しましたが、2024年8月5日の下落率は12.4%。率としてはわずかに及ばないものの、現在の株価水準の高さを考えると、絶対値の大きさがいかに異常だったかがわかります。

さらに興味深いのは、この暴落が極めて短期間のうちに起こったということです。

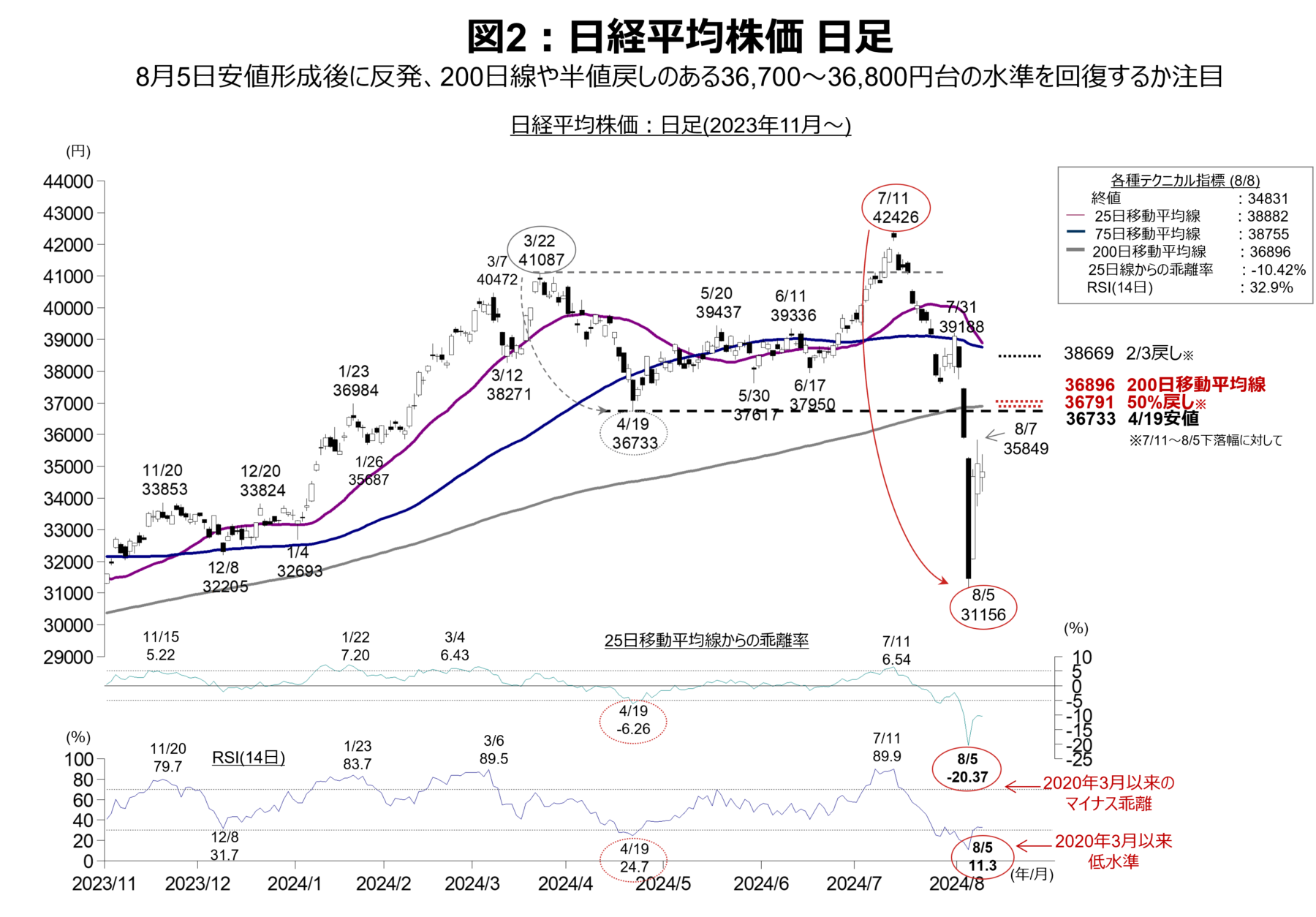

日経平均は、わずか1ヶ月ほど前の2024年7月11日に42,224円という史上最高値を記録したばかりでした。

そこから急速に3万1,000円台まで下落するというこの動きは、「調整局面」や「利確売り」というレベルを超えた、明らかな市場のパニックでした。

また、1987年や2008年(リーマンショック)など過去の暴落時と異なり、今回は日本市場が中心となっており、「日本発」の暴落としての位置づけがされています。

これまで日本市場は世界的な暴落に巻き込まれる立場が多かっただけに、構造的なリスクが改めて露呈したとも言えるでしょう。

チャート上のテクニカルな動きでも、2024年8月2日の時点ですでに35,909円まで下落しており、8月5日にその流れが一気に加速した形となっています。

移動平均線との乖離率、出来高の急増、ボラティリティの上昇など、多くのテクニカル指標が「異常」を示していたのも事実です。

このように、「令和のブラックマンデー」は、下落幅・下落率・スピード・日本主導という点で、過去に類を見ないほどの異常性を持った市場暴落であり、今後の投資判断において極めて重要なケーススタディとなることは間違いありません。

暴落の背景と原因分析に見る令和のブラックマンデーの構造的リスク

2024年8月5日の「令和のブラックマンデー」による歴史的株価暴落は、単なる突発的なパニック売りではありませんでした。

その背後には、複数の経済要因や市場構造の問題が複雑に絡み合っていたことが、後の分析によって明らかになっています。

まず注目すべきは、市場流動性の急激な枯渇です。

金融庁が2025年1月に公表した分析によると、当日の取引において「市場流動性」が極端に低下していたことが最大の要因とされています。

これはすなわち、買い注文が減少し、売り注文が殺到する中で価格が支えられず、一気に暴落が加速したという構図です。

実際には、約200億件にも及ぶ取引データを精査した結果、特定の大口売り注文が相場を一気に崩したとされています。

特に大きな影響を与えたのが、日経225先物市場での売り注文の急増です。

この先物市場での下落が現物市場に波及し、機関投資家のアルゴリズム取引も巻き込む形で連鎖的に売りが広がっていきました。

いわゆる「先物主導型の暴落」という構造は、1987年のブラックマンデーでも見られた特徴であり、今回もその再現となりました。

次に、経済環境における不安要因として、米国の雇用統計の悪化が挙げられます。

8月2日に発表された米雇用統計は予想を大きく下回る結果となり、米国経済の減速懸念が一気に広がりました。

これに加えて、急激な円高(1ドル=160円台から150円割れへ)も日本企業の収益見通しに対する不安を高め、株式市場にネガティブな影響を与えました。

さらに、日本株の過熱感も見逃せません。

2024年7月には日経平均が史上最高値となる42,224円を記録しており、市場ではすでに「バブル的水準」との声も出ていました。

実体経済とのギャップや、PER(株価収益率)などの指標が示す過大評価の兆候があり、投資家の間には高値警戒感がくすぶっていたのです。

このように、令和のブラックマンデーは、単一の出来事によるものではなく、市場構造の脆弱性と、グローバルなマクロ経済要因、日本市場の特有のリスクが複雑に交錯した結果として起こったものです。

投資家にとっては、こうした背景を正しく理解することが、次なる暴落への備えとなります。

流動性の重要性、先物市場の影響力、為替や米国経済との相関性など、複数の視点から市場を見つめ直すことが求められています。

個人投資家への影響と心理的要因に見る令和のブラックマンデーの実像

令和のブラックマンデーは、プロの機関投資家だけでなく、圧倒的多数を占める個人投資家にも多大な影響を与えました。

特に「投資信託」を活用して長期資産形成をしていた層にとっては、今回の暴落は精神的・経済的にも大きなショックとなったのです。

最も注目されたのは、投資信託の解約ラッシュです。

2024年8月7日、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、通称「オルカン」から、1日で200億円以上もの解約が発生しました。

これは同ファンドの歴史の中でも最大級の資金流出であり、それに続くS&P500連動型の投信からも大きな解約が相次ぎました。

この背景には、個人投資家の「損失回避バイアス」が深く関係しています。

行動経済学の分野では、人間は「同じ金額の損失を、利益の約2倍強く感じる」という心理的傾向があるとされています。

今回のように短期間で大きな下落が起きると、冷静さを保てなくなり、「今すぐ売らなければもっと損をするかも」という恐怖が先行し、安値での売却に走ってしまうのです。

また、投資行動における「参照点依存性」も重要な要素です。

人は現在の評価額ではなく、直近の最高値を基準に損益を判断する傾向があります。令和のブラックマンデーの直前、日経平均は史上最高値の42,000円台を記録しており、そこから急落したことで「自分は大きな損をしている」と感じた投資家が急増したのです。

たとえ長期的にはまだ含み益であっても、心理的には損失と捉えられてしまったわけです。

さらに、投資信託の運用における「ブラインド方式」も、今回の暴落において大きな盲点となりました。

多くの投資信託では、申し込み日の翌営業日に基準価額が確定する仕組みを採用しており、8月5日の暴落を受けた売却申請の大半は、翌6日の底値で約定してしまったのです。

これにより、多くの個人投資家が市場の底で資産を手放すという、非常に不利なタイミングとなってしまいました。

松井証券の海老澤氏によると、「このようなタイムラグのある仕組みを知らずに感情的に解約してしまった人が非常に多い」との指摘もあります。

まさに知識不足と心理的パニックが重なった典型的な例と言えるでしょう。

加えて、SNSの存在も個人投資家の判断に影響を与えました。

X(旧Twitter)などでは「もう底抜けだ」「暴落は続く」といった投稿が急増し、それがさらなる不安を煽る形となりました。

冷静な判断が求められる状況で、不確かな情報が錯綜し、集団心理による「投げ売り」が加速した側面も見逃せません。

このように、令和のブラックマンデーでは、心理的要因と情報環境が複雑に絡み合い、個人投資家の行動を大きく左右しました。

冷静な判断と、事前の知識、そして長期視点に基づく投資戦略の重要性が、改めて浮き彫りになったのです。

暴落後の市場回復と今後の展望に見る令和のブラックマンデーの影響力

2024年8月5日に発生した令和のブラックマンデーは、日本の株式市場にとって歴史的な出来事でしたが、注目すべきはその後の市場の動きです。

かつての1987年ブラックマンデーと同様に、比較的早い段階で市場が回復基調を見せたことが、投資家や市場関係者の間で大きな話題となりました。

まず、暴落からわずか4日後の8月9日には、日経平均株価が早くも35,000円台を回復しました。

この時点で、暴落幅の半分以上を取り戻しており、これは市場に流動性が戻ったこと、そして企業業績やファンダメンタルズに対する信頼が強固だったことを示しています。

さらに、9月末時点には暴落前の水準にほぼ近づく水準まで回復し、投資家心理も徐々に安定を取り戻してきました。

専門家の間では、暴落から半年以内に再び高値を更新する可能性があるという見方も増えており、これは1987年のケースと極めて似た回復パターンだと指摘されています。

こうした回復の背景には、いくつかの要因があります。

第一に、市場の根本的な構造崩壊ではなかったことが挙げられます。

今回の暴落は、経済ファンダメンタルズの急激な悪化というよりも、市場の流動性リスクや先物市場の影響による技術的な要因が大きく、短期的な過剰反応による面が強かったためです。

第二に、国内外の政策対応への期待も市場回復の要因として重要でした。

アメリカ経済のソフトランディングへの希望、日本銀行の慎重な金融政策運営、為替市場での円高進行への対応など、複数のマクロ要因が好感されました。

第三に、投資家層の成熟です。

令和のブラックマンデーでは一部の個人投資家が感情的に売却を行った一方で、積立NISAなどで長期視点の運用を続ける投資家も多く、マーケット全体としての下支えがある程度機能していたことが回復を後押ししました。

一方で、今後の市場については楽観視できないとの声も根強くあります。

経済評論家の山崎元氏は、「まだ暴落局面は終わっていない。

真の危機はこれから来る可能性がある」と警鐘を鳴らしています。

特に今後の注目点としては以下の要素が挙げられます。

- 米国経済の方向性:景気がソフトランディングで済むのか、リセッションに突入するのかで市場の見通しは大きく変わります。

- 円高の進行と日本企業の業績:急速な円高は輸出型企業に打撃を与える可能性があり、株価への影響も避けられません。

- 地政学リスク:中国経済の減速、ウクライナ情勢、中東の不安定化など、グローバルリスクが再び市場を揺さぶる恐れがあります。

- 市場流動性の改善策:今回明らかになった市場の脆弱性に対し、取引所や金融庁がどのような対応を取るかも注目されます。

このように、令和のブラックマンデーは一過性の事件で終わる可能性もありますが、投資家としては今後も警戒を緩めず、柔軟な対応が求められる局面と言えるでしょう。

まとめ|令和のブラックマンデーから学ぶべき投資家の教訓と備え

2024年8月5日に発生した「令和のブラックマンデー」は、株式市場の本質とリスク、そして投資家心理の脆さを改めて浮き彫りにした出来事でした。

過去のブラックマンデーやリーマンショックと比較しても、下落幅では史上最大を記録したこの暴落は、ただの価格調整ではなく、現代の市場構造と投資行動への強烈な警鐘だったと言えるでしょう。

この暴落から得られる最も重要な教訓は、「予測不能な事態に備える柔軟性と、感情に左右されない投資戦略の重要性」です。

以下に、私たちが今後に向けて意識すべきポイントを整理します。

1. 分散投資の徹底

地域・資産クラス・通貨など、あらゆるリスクに対する分散が、暴落時の資産防衛に直結します。

特に1つの指数やテーマに集中しすぎると、短期的な下落の影響を大きく受けやすくなります。

2. 長期的な視点の継続

短期的な暴落は投資家に強いストレスを与えますが、歴史的に見れば市場は時間をかけて回復してきました。

日々の値動きに一喜一憂せず、積立投資やインデックス投資のような長期戦略を信じて継続することが、最終的なリターンを支える鍵となります。

3. 流動性リスクの理解

今回の暴落では、市場の流動性が急速に失われたことが価格崩壊を引き起こしました。

これは、取引が成立しない、あるいは大幅なスプレッドでしか売買できない状況が投資家の判断を狂わせることを意味しています。

特に投資信託やETFなどの金融商品では、実際の取引タイミングと価格とのズレにも注意が必要です。

4. 投資信託の仕組み理解

「ブラインド方式」で申し込まれた投資信託の売却は、約定が1営業日ずれることが多く、タイミング次第では「底値売り」になるリスクもあります。

仕組みを理解し、相場が荒れている時ほど落ち着いた判断を心がける必要があります。

5. 投資家心理への備え

人間は損失に対して過敏に反応しがちです。

今回のような急落時には、「売らなければ確定損ではない」という視点が抜けがちになります。

市場の回復を見越して冷静な判断を下すためには、平時から自分のリスク許容度と心理的耐性を見つめ直しておくことが大切です。

令和のブラックマンデーは、市場参加者にとって「備えあれば憂いなし」という基本を再確認する機会となりました。

そして同時に、これからの投資は「知識」と「心構え」が試される時代に突入していることを教えてくれたとも言えるでしょう。

未来の市場は誰にも予測できません。

しかし、過去から学び、自分の軸を持って行動することで、どんな相場にも動じない投資家として一歩ずつ前進していけるはずです。

ちなみにこういった最新情報をスマホで簡単に見つけられる神アプリがあるよ!

>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇

ただ・・・

まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。

ずんのInstagramでは、

- 資産1000万までのノウハウ

- 申請したらもらえるお金

- 高配当株など普段は表に出ない投資情報

などを中心に、

今回お伝えできなかった金融ノウハウも

余すことなくお伝えしています。

まずはInstagramをフォローしていただき、

ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!

無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。