※本ページはプロモーションが含まれています。

はじめに:投資家にとって避けられない「暴落」への備えとは

投資をしているすべての人にとって「暴落」は避けて通れない現象です。

特に、長期的な資産形成を目指す人に人気の「積立NISA」や「S&P500連動型のインデックスファンド」でも、例外なく暴落の影響を受ける可能性があります。

数年に一度訪れる大きな下落局面では、多くの投資家が恐怖に駆られ、売却してしまうことで損失を確定させてしまいます。

しかし、その一方で暴落を冷静に分析し、適切な行動をとることで資産を増やすことに成功する投資家もいます。

彼らが実践しているのは、ごくシンプルながら強力な「暴落対策」の戦略です。

本記事では、暴落時にやるべき2つの具体的行動とそれを支える前提確認の方法、将来の相場を予測する手法について詳しく解説します。

まず1つ目の対策は「暴落の要因を正しく分析し、投資前提が変わっていないかを確認すること」です。

そして2つ目は「30%以上の下落があった時に、少額でも追加で投資をすること」です。

これらは一見するとシンプルですが、実行するには知識と冷静な判断力が求められます。

さらに、投資信念を明確にし、指数の成長前提を言語化しておくことで、暴落時でもブレない軸を持つことができます。

この記事を読むことで、暴落を恐れるのではなく、むしろ資産を増やすチャンスとして活用するための「知識」と「準備」が整います。

次の章では、まず1つ目の暴落対策について詳しく解説していきます。

暴落対策その1:暴落の要因を正しく分析し前提を確認する

暴落が起きたときに最も大切なことのひとつは、「なぜ暴落したのか」という要因を冷静に分析することです。

株価が下がると、人はどうしても感情的になり、「売った方がいいのではないか」と焦ってしまいます。

しかし、ただ価格が下がったという事実だけに反応してしまうと、せっかくの長期的な成長機会を自ら放棄してしまうことになります。

ここで重要なのが、「投資の前提が変わったのか?」という視点です。

たとえば、あなたがS&P500に投資しているとしましょう。

S&P500とは、アメリカの代表的な上場企業500社で構成された指数です。

この指数が成長する前提は、「アメリカ経済が長期的に成長し続けること」と「アメリカ企業が利益を出し続けること」にあります。

仮に暴落が発生したとしても、その暴落が一時的な社会現象や外的要因によるものであり、上記の前提が崩れていないのであれば、むしろ「買い増しのチャンス」である可能性が高いのです。

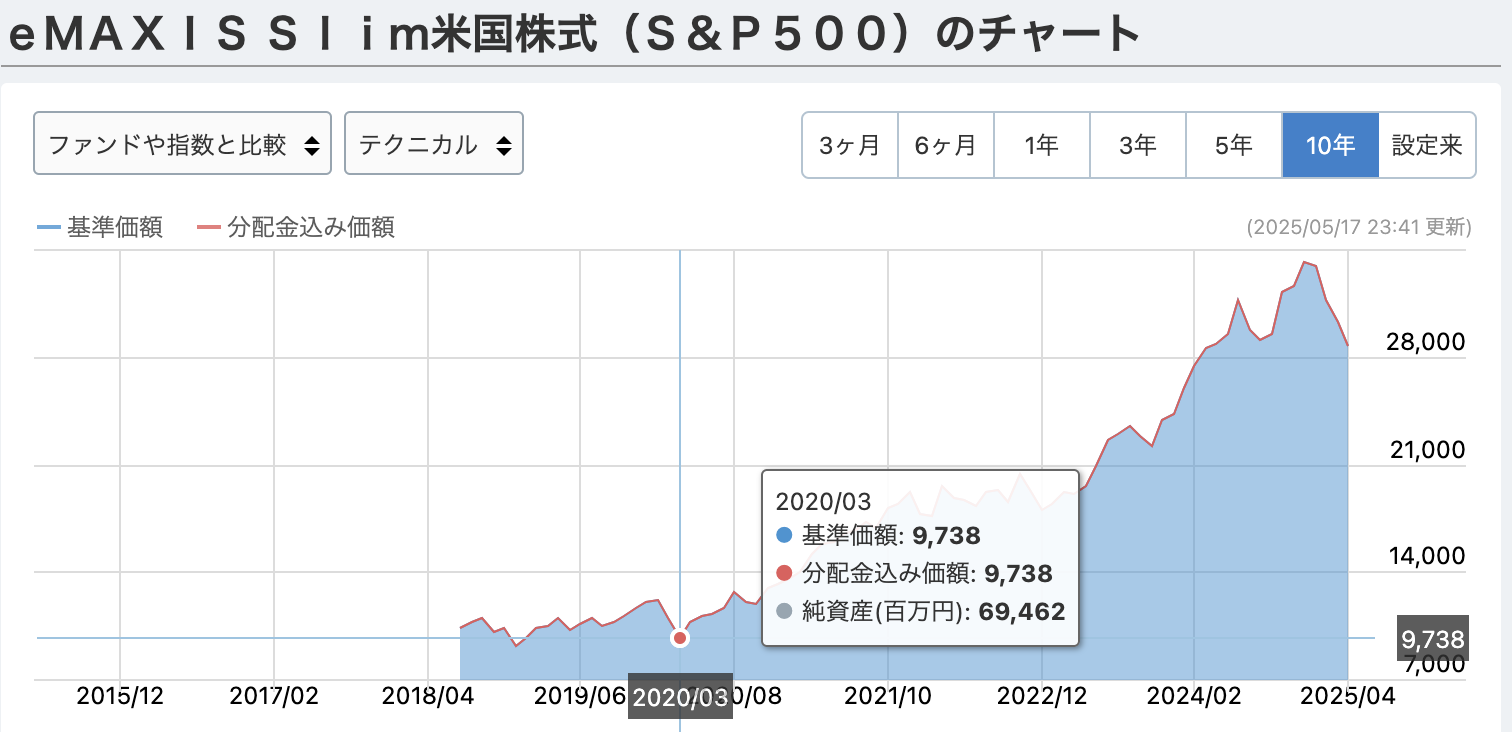

たとえば、2020年に発生したコロナショックでは、S&P500は一時30%以上の急落を見せました。

しかしその原因は、ウイルスによる世界的なロックダウンで人の動きが止まったことによるものであり、アメリカの経済力や企業の競争力が根本的に崩れたわけではありませんでした。

事実、その後の数年間でS&P500は力強く回復し、暴落前を大きく上回る水準にまで上昇しました。

このように、暴落のたびに「経済の土台が揺らいでいるのか、それとも一時的な混乱なのか?」を判断することが肝要です。

前提が変わっていないと判断できれば、自信を持って保有を続ける、あるいは追加投資をすることができるのです。

判断に迷った場合は、以下のようなチェックリストが役立ちます:

- 原因は一時的か長期的か?

- 自分が投資している指数や企業の成長ストーリーは崩れていないか?

- 業績(EPSなど)に深刻なダメージが出ているか?

- 金融システムに致命的な問題が発生しているか?

このような視点で暴落を捉えることができれば、他の投資家が恐怖で動けなくなっているときにも、合理的な判断ができるようになります。

次の章では、いよいよ2つ目の暴落対策「追加投資のタイミングとその効果」について解説していきます。

暴落対策その2:30%以上の下落時に少額でも追加投資する

暴落時のもうひとつの重要な行動が、「追加投資」です。ただし、むやみに買い増せばよいというわけではありません。

ポイントは「30%以上の下落が確認されたときに、少額でも構わないので追加で投資する」というルールを明確に決めておくことです。

投資の世界には、「落ちるナイフをつかむな」という警句があります。

確かに、株価が下がっている最中に無計画に買い続けることはリスクが高い行動です。

しかし、一定の基準をもってタイミングを計れば、暴落時こそ最大の買い場になることがあります。

たとえば、株価が100円だった銘柄が、暴落により70円になったとしましょう。これは約30%の下落です。

このタイミングで追加投資を行い、再び株価が元の水準に戻った場合、30円分のリターンを得ることができます。

仮に最初に100株を購入しており、下落後にさらに100株を追加購入した場合、平均取得単価は85円になります。

株価が再び100円に戻るだけで、全体としては17.6%の含み益となります。

このように、暴落時にこそ資金を投入できるかどうかが、投資リターンに大きな差を生みます。

そのため、10万円でもいいので入れておくと将来的に非常に大きな差になります。

無理のない範囲で、計画的に追加投資の資金を準備しておくことが重要です。

さらにこの手法が有効である理由の一つに、心理的な負担の軽減があります。

暴落時に何もできずにただ評価損を眺めているだけだと、不安や後悔に襲われがちです。

しかし、あらかじめルールを決めて追加投資を行えば、「自分は合理的に行動できた」という安心感につながります。

もちろん、すべての暴落で100%成功するとは限りません。

しかし、長期的に見れば、暴落からの回復とその後の成長はほぼ確実に起こってきたという歴史的な事実があります。

追加投資はその恩恵を最大限に受けるための「攻めの暴落対策」と言えるでしょう。

次の章では、このような投資判断の基礎となる「指数の成長前提を明文化しておく」ことの重要性について解説します。

指数投資の前提を「言語化」しておくことの重要性

暴落時に冷静な判断をするために非常に効果的な方法のひとつが、自分の投資対象に対する「前提」をあらかじめ文章にして明文化しておくことです。

これは、いわば投資判断の「憲法」のようなものです。

たとえば、S&P500に投資している人の場合、その指数が今後も成長するという信念の根拠は何でしょうか?

一般的に、S&P500の成長を支える前提は以下のようなものです:

- アメリカ経済が引き続き成長を続ける

- アメリカ企業が利益を出し続ける

- 資本主義社会が存続し、株式市場が継続的に機能する

これらを自分なりに言葉にしてノートやメモアプリに記録しておくことで、暴落時にも「自分はこの前提に基づいて投資をしていた」と思い出すことができます。

すると、一時的な価格変動に惑わされず、根拠のある判断ができるようになります。

たとえば、「S&P500は過去100年にわたり、戦争や恐慌、リーマンショックなど多くの危機を乗り越えて成長してきた。

今後もアメリカ企業のイノベーションと収益力が維持される限り、指数は長期的に成長する」と書いておけば、未来への見通しが持てるようになります。

逆に、前提が本当に崩れた場合には、その投資先から撤退する判断も早くできます。

たとえば、「アメリカの企業が構造的に利益を出せなくなった」と判断される兆候があれば、前提が崩れたと見なすことができるのです。

こうした判断を支える指標として「EPS(一株あたり利益)」などのデータを追いかけることも有効です。

たとえば、S&P500構成企業のEPSが明確に低下し続けている場合、それは前提が揺らぎ始めているサインかもしれません。

実際の暴落局面では、ニュースやSNSの情報が錯綜し、冷静な判断が難しくなります。

だからこそ、自分自身の「投資前提」を文章で残しておくことで、ぶれない判断軸を持つことができるのです。

次の章では、この「前提」の根拠となるEPS(1株利益)について、初心者にもわかりやすく解説し、将来予測にどう活用するのかをご紹介します。

EPS(1株利益)で将来の市場動向を予測する方法

投資の世界で長期的な成長性を見極める上で、非常に重要な指標が「EPS(Earnings Per Share)」、すなわち「一株あたり利益」です。

これは、企業が1年間で稼いだ純利益を発行済み株式数で割ったもので、その企業がどれだけ効率よく利益を生み出しているかを示す数字です。

EPSは、株価との関係が非常に深く、「企業の利益が伸びれば株価も上がる」という基本原則に基づいています。

特にインデックス投資においては、個別企業ではなく指数全体のEPSの推移を見ることで、将来の相場をある程度予測することが可能になります。

たとえば、S&P500全体のEPSが過去10年間で年平均8%成長していたとします。

これに近い水準で今後も利益が伸び続けると予想されるならば、株価指数自体もそれに伴って右肩上がりに成長する可能性が高いということになります。

実際に、多くのプロ投資家やアナリストは、S&P500のEPS推移をチェックし、それが前年から何%増加しているか、将来の予測値がどうなっているかを分析しています。

これは、企業の利益成長が株価上昇の「燃料」となるためです。

また、EPSを見ることで、暴落時の「回復可能性」を測ることもできます。

たとえば、指数が30%下落していたとしても、EPSが依然として右肩上がりであるならば、「株価は一時的に下がっているが、企業の本質的な収益力は落ちていない」と判断することができます。

このような判断材料があれば、恐怖に流されることなく冷静な投資判断ができるようになります。

EPSの確認には、証券会社のサイトや、株式情報サイト(米国の場合はYahoo FinanceやFactSetなど)を利用するのが一般的です。

特に「予測EPS(Forward EPS)」と呼ばれる、将来の利益見込みを反映したデータは、長期投資家にとって非常に有用です。

たとえば、2024年から2028年までの予測EPSが年平均8〜9%で上昇しているとすれば、理論的にはその期間のS&P500の株価も、それに近いペースで成長する可能性があります。

もちろん株価は短期的には変動が激しいため、必ずしも一致はしませんが、中長期的なトレンドを見るには非常に有効です。

このように、EPSは企業の「収益力」を定量的に把握するための信頼できる指標であり、暴落時の不安を論理的に打ち消すための強力な武器になります。

次の章では、これまで解説してきた内容をふまえ、暴落が「最大の買い場」である理由と、今から実践できる心構えや準備についてまとめていきます。

おわりに:暴落は「最大の買い場」である理由

株式市場において「暴落」は、ほとんどの投資家にとって恐怖の対象です。

しかし、長期的な視点で見れば、暴落は単なる試練ではなく、「最大のチャンス」でもあります。

それは、過去の市場の歴史が明確に物語っています。

実際、過去の暴落からの回復は驚くほど強く、そして速いことが多いです。

リーマンショック、コロナショック、ITバブル崩壊――どの局面でも、暴落後にしっかりと追加投資を行った投資家は、平均以上のリターンを得ることができました。

これは、優良な資産が一時的に大幅に割安になるタイミングだからです。

大事なのは、「暴落は予測できないが、備えることはできる」という認識を持つことです。

本記事で紹介したように、

- 暴落の原因を正しく分析し、

- 投資の前提が変わっていないかを見極め、

- 一定の基準で追加投資を行い、

- EPSなどの定量的データで状況を把握する

この4つを実践すれば、暴落時でも恐れることなく、むしろチャンスとして行動できるようになります。

そして、もうひとつ忘れてはいけないのが「心の準備」です。

暴落時には、ニュースやSNSが不安を煽る情報であふれ、冷静な判断ができなくなりがちです。

そんなときこそ、自分が書き留めた「投資の前提」に立ち返り、論理的に判断できる自分を育てておくことが大切です。

長期投資において、最大の敵は「市場の変動」ではなく、「自分の感情」です。暴落はいつか必ずやってきます。

それにどう向き合うかが、投資家としての成長を大きく左右します。

今からでも遅くありません。

今日学んだ暴落対策を、自分なりにノートにまとめ、実際の投資ルールに落とし込んでおきましょう。

そうすることで、次に暴落が起きたとき、あなたはただ恐れる投資家ではなく、機会をつかみにいく「勝てる投資家」になれるはずです。

ちなみに無料でお金の勉強したいって方には、バフェッサがおすすめ!

動画を見るだけでお金の勉強ができて、倍速受講もできるのでこちらも活用するのといいよ👇

イメージキャラクターとして藤本美貴さんを起用しており、特別講師も務められているのも安心感ありますね!

>NISAを始めたい方や投資を始めたい方でバフェッサの詳細が気になる方は、こちらもご覧ください👇

>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇

新NISA口座をまだ開設していない方は今すぐ開設しましょう!

>おすすめ新NISAの証券口座が知りたい人は、こちらからご覧ください

ただ・・・

まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。

ずんのInstagramでは、

- 資産1000万までのノウハウ

- 申請したらもらえるお金

- 高配当株など普段は表に出ない投資情報

などを中心に、

今回お伝えできなかった金融ノウハウも

余すことなくお伝えしています。

まずはInstagramをフォローしていただき、

ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!

無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。