第1章 Threadsが新機能をリリース!ゴースト投稿とは

2025年10月27日、スレッズ(以下「Threads」)を運営するMeta Platformsが、アプリ内に新機能「ゴースト投稿(Ghost Posts)」を正式に導入しました。

この機能は、24時間で投稿が自動的に削除される短命タイプの投稿であり、InstagramストーリーズやSnapchatのような“消える投稿”の雰囲気をThreadsに持ち込んだものです。

Metaはこの仕様を通じて「永続性に縛られず、フィルターをかけていない考えや瞬間を気軽に共有できる場を提供する」ことを狙っています。

まずはこちらをご覧ください👇

消える投稿とプライベートリプライの融合スタイル

ゴースト投稿では通常投稿とは異なる以下のような特徴があります。

- 投稿後、24時間経過すると自動的にタイムラインから非表示(アーカイブ保存あり)

- 投稿時に「ゴーストアイコン」をオンにすることで作成

- 表示形式が点線の吹き出しデザインになり、タイムライン上で通常投稿と明確に区別

- 投稿への返信は公開リプライではなく、投稿者のDM(ダイレクトメッセージ)に直接送信される仕組み

- 「いいね」や反応数は表示されるが、誰が反応したかは投稿者のみ確認可能という匿名性重視の設計

- 投稿者が「メッセージリクエスト」設定をオフにしている場合、フォロワー以外からの返信不可

このようにゴースト投稿は“公開性”と“プライベート性”を掛け合わせた新たな投稿形式です。

投稿者は「誰が見ても良いけれど、深く記録されずに流したい」ような瞬間を共有でき、フォロワーは気軽に反応やコメントを送るというSNSらしい双方向性も維持されています。

ストーリーズ型投稿との違い

一方で、InstagramストーリーズやFacebookのフリースタイル投稿とは異なるポイントもあります。

ストーリーズではフォロワーの誰でも閲覧・リプライが可能ですが、ゴースト投稿では返信がDM経由となるため公開リプライによるディスカッション形式が消え、1対1の交流に重きを置いています。

また、ストーリーズでは一般に「閲覧数」が可視化されるのに対し、ゴースト投稿では閲覧数は投稿者にしか表示されず、反応者の匿名性が高く設計されています。

リリースの背景と狙い

Meta側の発表によれば、ゴースト投稿の導入背景には次のような文言があります。

「ユーザーが投稿内容を過度に構えることなく、自分の“思いつき”や“瞬間の想い”を自由に発信できるようにするため」

つまり、投稿が“ずっと残る”というプレッシャーから解放され、より自然なコミュニケーションを促す目的があると読み取れます。

SNS利用が成熟しつつある状況下で、フォロワー数やいいね数ばかりに意識が向かうことなく、“気軽に書ける・反応できる”流れが求められてきました。

この機能は、まさにその潮流に応えるものです。

第2章 ゴースト投稿の主な特徴

Threadsの新機能「ゴースト投稿(Ghost Posts)」は、既存のSNS体験に“新しい匿名性と軽さ”をもたらす革新的な仕組みです。

ここでは、その特徴を細部まで解説します。Metaが目指す「気軽な発信文化」の裏側を理解することで、この機能をより効果的に活用できるようになります。

1. 投稿が24時間で自動的に消える設計

ゴースト投稿の最大の特徴は、投稿が24時間後に自動的にアーカイブされる点です。

一度投稿すれば、翌日には自動でタイムライン上から消え、フォロワーのフィードに残りません。

ただし、完全に削除されるわけではなく、投稿者本人のアーカイブには保存されます。

これにより、「一時的に発信したいけれど記録は残しておきたい」というユーザーの心理に対応しています。

この仕組みは、SNS上で「完璧な発信を求めるプレッシャー」からユーザーを解放する狙いがあります。

つまり、“失敗してもいい投稿”を促すデザインなのです。

2. 点線のフキダシで表示される特別なビジュアル

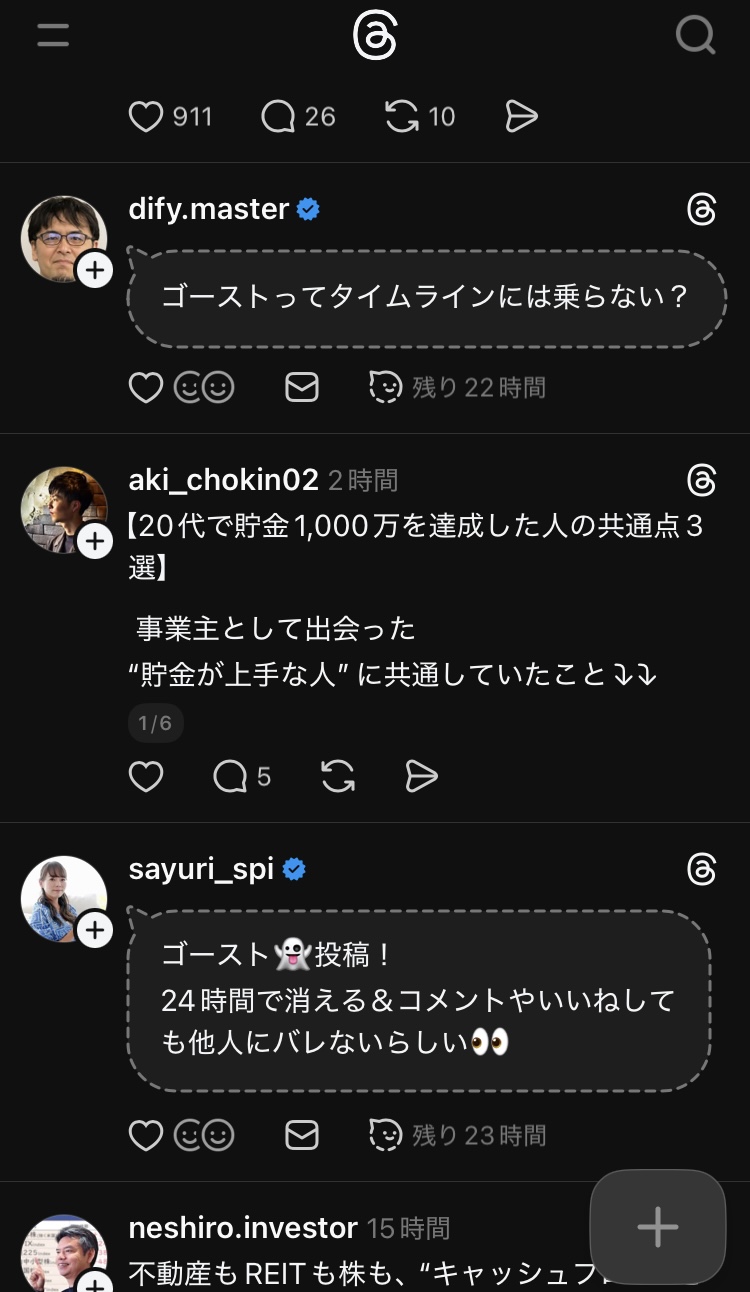

通常のThreads投稿とゴースト投稿は、見た目でも明確に区別されます。

ゴースト投稿は点線の吹き出しスタイルで表示され、視覚的にも「消える投稿」であることが一目で分かります。

明らかに見え方が違うよ👇

この点線は、投稿の“軽やかさ”を象徴しています。

ユーザーは「これは残らない発言なんだ」と直感的に理解でき、内容のトーンも自然とフランクになります。

Metaはこのデザインによって、「閲覧される」ではなく「共感される」SNS空間を再構築しようとしています。

3. 返信はDMに直接届く“半公開型コミュニケーション”

従来のThreadsでは、返信はタイムライン上に公開されていました。

しかしゴースト投稿では、返信が投稿者のDM(ダイレクトメッセージ)に直接届く仕組みになっています。

この仕様により、表向きはオープンな投稿でありながら、

実際のやりとりはクローズドな空間で行われるという“半公開型SNS”が実現しています。

この構造は、ユーザー同士が深く交流できる一方、炎上リスクを最小限に抑える点でも画期的です。

Metaはこれを、「反応の量より質を重視するコミュニケーション」として位置づけています。

4. いいね・反応の匿名性が高い

ゴースト投稿では、「いいね」やリプライ数は通常通り表示されますが、

誰がリアクションしたかは投稿者のみが確認可能です。

つまり、閲覧者は他のユーザーに見られることなく、気軽にリアクションできます。

この設計は、SNSでよくある「他人の目を気にする」心理を排除し、

“純粋な興味や共感”による反応を引き出す目的があります。

5. フォロワー限定返信によるプライバシー保護

ゴースト投稿では、投稿者が「メッセージリクエスト」をオフにしている場合、

フォロワー以外からの返信は一切受け付けない仕様になっています。

これにより、知らない人からのスパム返信や誹謗中傷を防ぎつつ、

信頼できるフォロワーとのみ交流できる安心設計を実現しています。

SNSの匿名性によるトラブルを避けながら、限定的な共感コミュニティを築ける点が高く評価されています。

6. 投稿時の操作はシンプル

操作も非常に簡単です。

- Threadsアプリで投稿画面を開く

- 投稿ボタンの横にあるゴーストアイコン👻をタップ

- テキストを入力して投稿

詳しい操作は次の章で解説するよ

24時間後には自動で消え、アーカイブに保存されます。

画像・動画は現時点では添付不可ですが、Metaは将来的に対応を検討中とされています。

7. グローバル同時リリースで段階的展開中

2025年10月27日時点で、ゴースト投稿は世界同時リリース中ですが、

一部地域では段階的に展開されており、まだ利用できないユーザーもいます。

Metaは今後数週間以内に、全ユーザーへの開放を予定しています。

つまり、Threadsの「新しい投稿文化」はまもなく世界中に浸透する段階に入ったといえます。

まとめ

SNSアナリストの間では、ゴースト投稿は「Threadsの第二章を象徴する機能」と評価されています。

これまでのThreadsはTwitter代替としての立ち位置が強かった一方、

この機能により、「瞬間の共有」「匿名的共感」「軽い発信」という新たな文脈を獲得しました。

特にZ世代の間で重要視される“消える文化(ephemeral content)”との親和性が高く、

Threadsが“本音を話せるSNS”として再定義される転換点になると見られています。

第3章 実際の使い方と設定手順

ゴースト投稿(Ghost Posts)は、「見るだけ」「試すだけ」ではなく、実際に投稿してこそその価値がわかる機能です。

この章では、誰でも迷わず使える操作手順と、使う際に注意すべきポイントを分かりやすくまとめます。

1. ゴースト投稿の始め方

新機能とはいえ、操作は非常にシンプルです。

以下の手順で、数秒あれば投稿できます。

- Threadsアプリを開く

最新バージョン(2025年10月27日以降)であることを確認します。

※古いバージョンではゴーストアイコンが表示されません。 - 新規投稿画面を開く

通常の投稿作成画面に進みます。 - 「👻ゴーストアイコン」をタップ

投稿ボタンの横に、ハロウィンのようなゴーストマークが表示されます。

これをオンにすると、ゴースト投稿モードに切り替わります。 - 内容を入力し、投稿する

テキストを入力し、「投稿」ボタンを押すだけで完了です。 - 24時間で自動アーカイブ

投稿は24時間後に自動的にタイムラインから消え、自分の「アーカイブ」に保存されます。

この流れを覚えておけば、通常投稿と同じ感覚で使いこなせます。

実際の流れはこちらをご確認ください👇

2. 投稿の見え方と区別方法

ゴースト投稿は、点線の吹き出しデザインで表示され、

通常の投稿と明確に区別されます。

タイムラインを見たユーザーも「これは24時間で消える投稿だ」とひと目で判断可能。

これにより、受け取る側も気軽にコメントしやすい雰囲気が生まれています。

なお、ゴースト投稿はタイムライン上でも自動的に上位表示されやすい傾向があり、

Metaがアルゴリズム上で一時的な露出を強化している可能性があります。

つまり「瞬間的な拡散力」に優れた仕様です。

3. 返信と通知の仕組み

ゴースト投稿に対する返信は、通常の公開リプライではなく、DMに直接届きます。

そのため、タイムライン上で会話が並ぶことはありません。

この仕組みにより、

- 投稿者は炎上や批判のリスクを軽減できる

- フォロワーは本音でメッセージを送れる

という双方にとっての安心感が生まれています。

DMへの返信はスレッド形式で整理され、通常のメッセージと同様に管理可能です。

4. 投稿後にできる操作

投稿後も、以下の操作が可能です。

- アーカイブ確認:自分のプロフィール →「アーカイブ」タブで確認

- 早期削除:24時間を待たず手動で削除可能

- 再投稿:アーカイブから内容を再利用して新しい投稿を作成可能

Metaは、将来的に「アーカイブから再編集→再公開」できる機能を検討中であり、

“消える投稿”でありながら「記録性」も確保しています。

5. 注意点と制限事項

ゴースト投稿には、現時点でいくつかの制限があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 投稿形式 | テキストのみ(画像・動画添付不可) |

| 期間 | 投稿から24時間でタイムラインから消去 |

| 返信機能 | 返信はDM経由、公開リプライ不可 |

| 表示範囲 | フォロワー・公開設定に準ずる |

| 通知 | 返信はDM通知で届く(リプ通知なし) |

この点を理解して使えば、誤投稿や公開範囲のトラブルを防げます。

6. 実践的な使い方例

・個人ユーザーの場合

「今思ったこと」「軽いひとこと」「本音メモ」を投稿し、

フォロワーとの気軽な交流に使うのがおすすめです。

特にストーリーズのように“日常の裏側を見せる投稿”に最適です。

・企業アカウントの場合

「次回キャンペーンの予告」や「24時間限定アンケート」など、

短期的なマーケティング施策に活用できます。

期間限定投稿という特性を生かして、ユーザーの注目を集めることが可能です。

まとめ

Threadsのゴースト投稿は、SNS運用における“軽やかさ”の再導入といえます。

これまでのSNSは「消えない投稿」が基本だったため、ユーザーは慎重になりすぎていました。

ゴースト投稿は、その心理的ハードルを下げ、「リアルタイム発信の再活性化」を促す存在です。

とくにZ世代やクリエイター層においては、

「深く考えずに投稿できる」「リアルタイムで反応を得られる」という利点が評価されています。

Threadsが再びトレンドの中心に返り咲く可能性を示す重要な機能といえるでしょう。

第4章 Metaの狙いとThreads戦略の変化

ゴースト投稿の導入は、単なる新機能ではありません。

MetaはThreadsを「次世代の会話プラットフォーム」として再定義しようとしています。

この背景には、SNS利用者の価値観の変化と、競合とのポジショニング戦略が密接に関係しています。

1. 永続投稿から“瞬間共有型SNS”へのシフト

Threadsのゴースト投稿は、SNS文化の転換点を象徴しています。

従来のSNSは「投稿を積み上げていくアーカイブ型」でしたが、

Metaはここで“瞬間を共有して消える文化”に舵を切りました。

これは、InstagramストーリーズやSnapchatが作り上げた「エフェメラルコンテンツ(24時間限定投稿)」の流れをThreadsに導入した形です。

ユーザーは、消えることを前提に思いついたことを即座に発信できるようになり、

「完璧な文章」「反応の数」を意識しすぎない軽やかな投稿が増えると見られます。

Metaはここで、“継続的な情報発信”ではなく、リアルタイムの感情共有に価値を置く方向に戦略をシフトしました。

2. X(旧Twitter)との差別化ポイント

ゴースト投稿の登場は、ThreadsがXとの差別化を鮮明にした瞬間でもあります。

両者の方向性は次のように明確に分かれつつあります。

| 比較項目 | Threads(Meta) | X(旧Twitter) |

|---|---|---|

| 投稿の性質 | 一時的・消える投稿が可能 | すべて永続的(削除のみ) |

| 返信構造 | DM経由の半公開型 | 公開リプライ型 |

| トーン | 柔らかくカジュアル | 議論・ニュース中心 |

| 目的 | 共感・交流 | 拡散・主張 |

| コンテンツ寿命 | 24時間以内 | 半永久的 |

Metaは、Xが“ニュース速報”や“意見表明”の場として機能しているのに対し、

Threadsを「感情共有と共感のためのSNS」として打ち出しています。

この文脈で見ると、ゴースト投稿はThreadsのコンセプトを最も象徴する機能です。

3. 若年層の利用時間を取り戻す戦略

近年、Meta傘下のアプリ群(Instagram・Facebook)は、Z世代の利用時間が減少傾向にあります。

その一方で、SnapchatやBeRealなど“リアルタイム性”を重視するアプリが人気を伸ばしています。

Threadsはこのトレンドに逆行せず、Z世代が求める「自然体の発信空間」として再設計されました。

Metaはゴースト投稿を通じて、

「完璧である必要のないSNS」

という新しい文化をThreads上に形成しようとしています。

また、24時間限定という制約が、“今日しか見られない価値”を生み出し、

ユーザーのアクティブ率を高める効果も期待されています。

4. アルゴリズム刷新によるエンゲージメント向上

ゴースト投稿の導入と同時に、Threadsの内部アルゴリズムも微調整されています。

Metaは、「短命投稿のリアルタイム露出を優先する」方向に最適化を進めていると報じられています。

これにより、ゴースト投稿は投稿直後の数時間にフィード上位に表示されやすくなっています。

つまり、長期的なリーチよりも瞬発的なエンゲージメントを重視する仕組みです。

この設計は、XやTikTokが持つ「瞬間的に拡散される快感」をThreadsでも再現する試みといえます。

Metaはこの機能を軸に、Threadsを「インスタの補完」ではなく"リアルタイム発信の主役アプリ”へ進化させようとしています。

5. プライバシー重視の新たなUX(ユーザー体験)

もう一つのMetaの狙いは、安心して使えるSNS設計です。

ゴースト投稿は、公開と非公開の中間に位置する“半透明な空間”を提供します。

- 誰でも閲覧できるが、返信はDM経由で限定的

- 反応者の匿名性を維持

- 投稿履歴を自動アーカイブして管理できる

この「安心×発信」のバランスは、SNS疲れを感じていた層に刺さります。

特に、誹謗中傷や炎上リスクを避けたいユーザーにとって、ゴースト投稿は心理的安全性の高い発信手段です。

6. Threadsの今後の方向性

ゴースト投稿は、Threads再生戦略の“第一段階”に過ぎません。

Metaは今後、次の3つの機能拡張を段階的に導入予定とされています。

- 画像・動画対応 – ビジュアル重視のストーリースタイル化

- AIによる投稿消滅タイマー調整 – 投稿ごとに自動最適化

- ブランド向けプロモーション投稿 – 24時間限定広告・コラボ展開

これらが実装されれば、Threadsは“発信+体験型SNS”として新たな価値を築く可能性があります。

まとめ

SNS市場分析家によると、ゴースト投稿はMetaが進める「非永続化時代のSNS設計」の一環とされています。

Facebookで蓄積されたデータ主義の時代から、Threadsでは“消える自由”が重視されており、

ユーザー心理の変化を正確に捉えた戦略です。

これは単なる機能拡張ではなく、

「SNSの本来の目的=人とつながること」に立ち返る動き

と言えるでしょう。

第5章 ユーザーが知っておきたい注意点と安全な使い方

ゴースト投稿は、自由度が高く魅力的な機能である一方、

使い方を誤ると「思わぬ情報漏えい」や「誤解を招く投稿」に発展する可能性もあります。

この章では、利用者が安心して使うためのリスク回避と運用ルールを具体的に解説します。

1. 投稿の“消える”は完全削除ではない

最大の注意点は、「24時間でタイムラインから消える」=「完全に削除される」ではないという点です。

ゴースト投稿は24時間後に非表示になるだけで、

投稿者のアーカイブに自動保存されます。

Metaのデータサーバー上でも、一定期間は保存が継続される仕様です。

そのため、

- 敏感な内容(企業情報・未発表案件・内部資料など)

- 誤解を招く可能性がある発言

- 炎上リスクのある意見

などは、“消えるから安心”と油断せず、慎重に取り扱うことが大切です。

Point: ゴースト投稿は「残らないように見える」だけで、記録は存在するという前提で活用するのが安全です。

2. DM返信によるプライバシーの課題

ゴースト投稿は返信がDM(ダイレクトメッセージ)に届く仕様です。

これは一見プライベートなコミュニケーションに見えますが、

DMはMeta社のプラットフォーム上にログとして残る点を理解しておきましょう。

また、返信者は投稿内容をスクリーンショットすることも可能です。

非公開のつもりで送ったDMが第三者に共有されるリスクもゼロではありません。

安全な使い方:

- 個人情報を含む返信は避ける

- 企業アカウントは自動返信・テンプレート対応で管理する

- 炎上リスクを想定し、DM内容も「外に出ても問題ない」水準でやり取りする

3. 投稿後の取り消し・修正はできない

ゴースト投稿は24時間で自動的に消える仕様ですが、投稿後の編集はできません。

誤字脱字の修正・内容変更を行いたい場合は、一度削除して再投稿する必要があります。

特に企業アカウントやブランド運用においては、

- 表現ミス

- 不適切な引用

- 誤情報の共有

が即座に拡散する可能性があるため、投稿前のダブルチェックを徹底しましょう。

ワークフロー例:

社内で投稿文の承認 → Threads投稿 → 24時間後のアーカイブ確認

というルーチンを整えると安全です。

4. フォロワー以外の返信制限を理解する

ゴースト投稿は、フォロワー以外が返信できない設定にできるため、

プライバシーと安全性の両立が可能です。

ただし、この設定を誤ると「誰も返信できない」状態になることもあります。

特に初期設定では「すべてのユーザーからのメッセージを許可」がオンになっているため、

企業アカウントや公人アカウントは必ず設定を見直しましょう。

おすすめ設定:

- 個人利用 → フォロワーのみ返信可

- ブランド・企業利用 → 認証済みフォロワーのみ返信可

- インフルエンサー利用 → フォロワー+メッセージリクエスト許可

5. 企業・クリエイターの運用リスク

企業・クリエイターがゴースト投稿を活用する場合、

次の2つのリスクに特に注意が必要です。

(1)誤情報・告知漏れ

24時間限定で情報を発信する際、誤った情報がそのまま拡散されるリスクがあります。

一時的な投稿でも「公式の発表」と誤解されることがあるため、

あらかじめ「限定投稿」「試験的発信」である旨を明記しておきましょう。

(2)証拠が残らないことによるトラブル

一部のPR企業では、キャンペーン投稿の履歴確認が求められる場合があります。

ゴースト投稿はタイムラインから消えるため、スクリーンショットや投稿IDを社内記録として保存しておくことが推奨されます。

6. 安全に楽しむためのゴールデンルール

ゴースト投稿を安心して使うためには、以下の5つのルールを意識しましょう。

| ルール | 内容 |

|---|---|

| Rule1 | 消える投稿でも、発信責任は消えない |

| Rule2 | DM返信は“公開される可能性”を前提に書く |

| Rule3 | 投稿内容はシンプルに、誤解を招かない表現で |

| Rule4 | 感情的な発言は一晩寝かせてから投稿 |

| Rule5 | アーカイブを活用して自己管理を徹底 |

これらを守ることで、Threadsを「軽やかで安全な発信空間」として活用できます。

まとめ

SNS戦略アナリストによれば、ゴースト投稿は“安全設計された自由空間”といえます。

発信者に心理的な自由を与える一方、Metaは細かくリスクコントロールを行っており、

「SNS疲れ」と「情報トラブル」の両方を軽減できる設計です。

企業・個人を問わず、最も重要なのは、

「消えるからこそ、何を残すかを考える姿勢」

このバランスを意識することで、ゴースト投稿を最大限に活かせます。

第6章 ゴースト投稿がもたらすSNSの未来

Threadsのゴースト投稿は、単なる“期間限定機能”ではありません。

それは、SNSが「情報を残す場所」から「瞬間を共有する場所」へと変わっていく転換点を象徴しています。

この章では、ゴースト投稿がもたらす社会的・文化的・経済的なインパクトを分析します。

1. SNS文化の転換点 ― “永続性”から“瞬間性”へ

これまでのSNSは「発信内容を蓄積し、評価される」ことが前提でした。

フォロワー数・いいね数・シェア数といった数値が価値の基準になり、

ユーザーは投稿前に「どう見られるか」を常に意識してきました。

しかし、ゴースト投稿の登場はその常識を覆しました。

投稿が24時間で消えることで、“見せるための投稿”から“感じた瞬間の発信”へと文化が変わり始めています。

SNS心理学の観点から見ても、

「消える投稿」はユーザーに心理的安全性と発信の自由を与えます。

これにより、SNSが再び“人間らしさ”を取り戻す契機になると期待されています。

2. Z世代・α世代が求める「軽やかな発信」

ゴースト投稿が最も響くのは、Z世代とα世代です。

彼らはSNSを「評価の場」ではなく「感情の交換所」として捉えています。

- 完璧な写真よりも、リアルな日常を共有したい

- 数値よりも、共感や空気感を大事にしたい

- “残る投稿”より、“今だけの話”を楽しみたい

こうした価値観の変化にThreadsが正面から応えたのがゴースト投稿です。

Metaはこの機能を通じて、Z世代を中心に「SNSの再体験」を提供しようとしています。

特にハロウィンのタイミングでリリースされた点も象徴的です。

“消える・現れる・幽霊のように儚い”という文化的モチーフが、若年層の感性に見事にマッチしています。

3. SNS運用の新時代 ― エフェメラル・マーケティングの可能性

企業やインフルエンサーにとっても、ゴースト投稿は新しい戦略ツールになります。

24時間で消える特性を活かした“エフェメラル・マーケティング”が台頭しつつあります。

活用例:

- 期間限定キャンペーン告知

→「24時間限定クーポン」や「先着100名プレゼント」など、緊急性を演出可能。 - テスト投稿・ユーザー調査

→ フィードを汚さずにアンケートや試験的企画を実施できる。 - 限定コミュニティ形成

→ ゴースト投稿に反応したユーザーだけに特典DMを送るなど、エンゲージメント重視の施策が可能。

このように、ゴースト投稿は「一度きりの出会いをデザインするSNS運用」を実現します。

今後、マーケティングの現場では、永続的投稿と並ぶ“瞬間的発信”の戦略設計が求められるでしょう。

4. SNS疲れ社会に対する処方箋

現代のSNS利用者の多くは、「情報過多」や「比較疲れ」を感じています。

常に他人の成功・美化された日常・完璧な投稿を見続けることで、

心理的ストレスが蓄積するという調査結果も報告されています。

ゴースト投稿は、そうした疲弊に対する“心理的デトックス機能”といえます。

- 残らないからこそ、素直に書ける

- 見せるためではなく、自分のために発信できる

- 反応を数値で競わず、会話を楽しめる

Threadsが再び「温度のあるSNS」として評価されるきっかけになるのは、

この“気軽で安全な発信環境”を提供した点にあります。

5. SNSの未来 ― 消える投稿が標準になる時代へ

ゴースト投稿はThreadsだけの一時的トレンドではありません。

Metaは今後、Instagram・Messenger・WhatsAppなどにも類似機能を拡張する見込みです。

この流れは、「デジタル永続性の時代の終わり」を意味します。

ユーザーが「発信=データの記録」と感じていたこれまでのSNSに代わり、

「発信=リアルタイムな会話」が中心になるでしょう。

今後5年で、SNSの主流は次のように変化していくと予測されます。

| 時期 | 主流トレンド | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 〜2023年 | 永続型投稿 | 投稿を資産化・ストック化する文化 |

| 2024〜2025年 | ハイブリッド型 | 永続+消える投稿の併用 |

| 2026年以降 | 消える投稿主流 | 会話中心・リアルタイム重視の文化へ |

Threadsは、この変化を先導する存在としてSNS業界に新しい基準を築く可能性があります。

まとめ

SNS戦略アドバイザーの分析では、ゴースト投稿は「MetaがSNSを“記録から体験へ”移行させる第一歩」と位置づけられています。

Metaは、ユーザーが抱える“残ることの怖さ”を理解した上で、“消える自由”というUX(ユーザー体験)を設計しました。

SNSの未来は「バズらせる」ではなく、「感じてもらう」へ。

ゴースト投稿は、その最初の扉を開けた。

Threadsは、この一歩によって「匿名性と共感性の両立」を果たし、

新しい時代のSNS文化を形成していくでしょう。

ゴースト投稿は、Threadsというアプリに留まらず、

SNSそのもののあり方を問い直すイノベーションです。

- 投稿の価値は“残すこと”から“共感されること”へ

- 反応の尺度は“いいね数”から“共鳴の深さ”へ

- 発信の目的は“承認”から“共有”へ

これからのSNSは、

「残さない自由」と「つながる安心」を両立させる空間へと進化していくでしょう。

ただ・・・

まだまだSNSで収益化する方法についてお伝えしたいことがたくさんあります。

じゅんの公式LINEでは、

- インスタアフィで稼ぐロードマップ

- 収益化に向けた詳しいノウハウ

- 各種テンプレート

などを中心に、

今回お伝えできなかったインスタ収益化ノウハウも

余すことなくお伝えしています。

お手元のスマートフォンが副収入を生み出すようになったら・・・

最高じゃありませんか…?

まずは僕の公式LINEを追加していただき、

ぜひ期間限定のインスタ収益化ノウハウをお受け取りください!

無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。

\無料!登録10秒/

公式LINEに登録するだけで

インスタ初心者でも月6桁目指せる

豪華17大特典配布中🎁

登録解除は、24時間いつでも出来ます🙆♂️