※本ページはプロモーションが含まれています。

はじめに|柿原製菓破産が鹿児島にもたらした衝撃と本記事の目的

鹿児島市民なら一度は口にしたことがあるであろう“マイケーキ”。

半世紀以上にわたり地元の茶の間や学校行事に彩りを添えてきたその銘菓を生んだ柿原製菓が、2025年7月23日に破産手続開始決定を受けました。

負債総額は約2億7,000万円、従業員16人は全員解雇――数字だけを並べれば、地方の中小企業倒産の一例にすぎないかもしれません。

しかし同社が築いてきた「鹿児島のお菓子文化」の看板は、地域経済や雇用、そして消費者の思い出に深く根ざしています。

本記事では、昭和31年創業の老舗がなぜ今、経営破綻に追い込まれたのかを多角的に検証します。

競争激化や原材料高騰のような外部要因だけでなく、設備投資のタイミング、ブランド戦略、販売チャネルの変化といった内部要因も洗い出し、倒産の真因を解剖します。

同時に、マイケーキやレモンケーキが長年愛されてきた理由を改めて掘り下げ、地域ブランドの価値と限界を再評価します。

さらに、同業他社やスタートアップ菓子メーカーが生き残るための実践的な戦略――DX導入、OEM活用、多角的販路開拓、人材シェアリングなど――を具体的に提案します。

この記事を通じて、地元消費者には「失われた味」を回顧するだけでなく地域産業を支える視点を、菓子業界関係者には持続的経営モデルを、そして起業家や学生にはリアルなケーススタディを提供できれば幸いです。

柿原製菓とは何か|創業からヒット商品マイケーキ誕生までの歩み

1956年 菓子舗からスタートした家族経営の挑戦

柿原製菓は1956年、鹿児島市内の小さな和菓子舗として産声を上げました。

甘味資源が限られていた戦後間もない時期に「手軽にエネルギーを補給できるおやつ」を提供することを使命とし、初期は黒糖まんじゅうや芋かりんとうなど素朴な商品を軸に地域に根を下ろしました。

1960年代 観光ブームを追い風に土産菓子へ参入

鹿児島への観光客が増え始めた1960年代後半、同社は土産市場を攻略すべく「黒糖まるぼーろ」を開発します。

黒砂糖のコクを生かした優しい甘さと日持ちの良さが評価され、県内の土産売り場に販路が拡大しました。

ここで得たOEM生産ノウハウが後のヒット商品づくりの基盤となります。

1975年 洋菓子ライン導入と“マイケーキ”試作開始

高度成長期の洋菓子人気を受け、社内にオーブン設備を導入しスポンジケーキの試作を開始。

試行錯誤の末、ひと口サイズの個包装ケーキに「My(わたしの)ケーキ」というコンセプトを付与し、1978年に“マイケーキ”が正式リリースされました。

1980〜1990年代 学校給食とスーパーへの大量導入

マイケーキは保存料を極力使わず、個包装で衛生的という理由で学校給食に採用されます。

これにより鹿児島県内の児童が“最初に出会う洋菓子”として定着。並行して地元スーパーに専用什器を設置し、家庭用需要も獲得しました。

1995年には年商2億円を突破し、レモン風味を追加した「レモンケーキ」もヒット。

2000年代 3億円企業へ成長し“郷土銘菓”の地位を確立

2002年には郡山工場を新設し量産体制を強化。

パッケージを水色と白のストライプに統一し、「鹿児島土産=マイケーキ」というブランドイメージを確立しました。

2007年の鹿児島空港リニューアルの際には、空港土産売上ランキングで3位に入る快挙を達成します。

2010年 売上ピークと次なる課題

最盛期の2010年7月期には売上高3億3,000万円を計上。

ところが同時期に大手コンビニがプライベートブランドのミニケーキを展開し始め、価格競争が激化。さらに健康志向の高まりで小麦・砂糖を控える消費者が増え、同社の主力である甘めの洋菓子は徐々に勢いを失っていきます。

本章のまとめ

- 柿原製菓は家族経営の和菓子店からスタートし、黒糖まるぼーろで土産市場を開拓しました。

- 1978年誕生のマイケーキは学校給食とスーパー導入で爆発的に浸透し、県民に愛される洋菓子へ成長しました。

- 2010年に売上ピークを迎えるも、コンビニPBと健康志向シフトという外部環境が次なる課題を突きつけました。

次章では、破産に至るまでの経営環境と業績推移を時系列で振り返り、どの段階で警戒ラインを超えたのかを数値で明らかにします。

破産に至るまでの経営環境と業績推移を時系列で振り返ります

2011〜2013年 ピーク後の緩やかな減収局面が始まります

2010年7月期に3億3,000万円を記録した売上高は、翌期3億1,000万円、2013年には2億9,000万円へと微減しました。

主因はコンビニPBスイーツの台頭で、スーパー店頭の棚割りが縮小したことです。

この段階では減収幅が年3〜5%に留まり、社内でも「一時的な揺り戻し」と楽観視する声が多かったと言われています。

2014〜2016年 原材料高騰と郡山工場閉鎖の決断

円安による小麦・バター価格の高騰で原価率が急上昇し、粗利率は34%→28%へ低下しました。

資金繰りを維持するため、2016年に郡山工場を閉鎖し鹿児島本社工場へ生産を集約します。

年間固定費は約1,200万円削減できたものの、生産能力が約35%縮小し、大口OEM案件の受注を逃す事態が発生しました。

2017〜2019年 設備老朽化と販売チャネルの限界

老朽化したオーブンや包装ラインの維持費が年間700万円規模に達し、新設備投資を検討するも資金調達の目処が立たず“小修繕で延命”を繰り返します。

その結果、焼成ムラによる返品率が上昇し、取引先スーパー3社が翌年の仕入れ数を15〜20%削減しました。

売上高は2019年に2億1,000万円まで落ち込み、営業利益はほぼ横ばいから赤字へ転落しました。

2020〜2022年 コロナ禍で観光需要と学校給食がストップ

新型コロナウイルスの影響で観光土産需要は急減、県内学校も休校措置で給食採用が停止。

売上は2021年に1億8,000万円、2022年は1億7,500万円とほぼ底値横ばいで推移しました。

オンライン販売強化を試みるも、自社ECサイトは月商30万円前後に留まり、固定費を吸収できませんでした。

2023〜2025年 人件費上昇と資金ショートの連鎖

最低賃金の引き上げで人件費が年300万円増加。

加えて黒糖・バターが高値圏で推移し、2025年7月期は純損失約1,000万円を計上しました。

運転資金を金融機関に追加融資依頼するも、返済実績の悪化から条件付き回答に留まり、資金繰りが行き詰まります。

同年7月23日、鹿児島地裁から破産手続開始決定を受け、68年の歴史に幕を下ろしました。

警戒ラインを超えたターニングポイント

| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 主要イベント | 警戒度 |

|---|---|---|---|---|

| 2013 | 2.9億 | +500万 | 減収続く | ★ |

| 2016 | 2.4億 | −200万 | 郡山工場閉鎖 | ★★ |

| 2019 | 2.1億 | −600万 | 設備老朽化深刻化 | ★★★ |

| 2021 | 1.8億 | −900万 | コロナ直撃 | ★★★★ |

| 2025 | 1.7億 | −1,000万 | 資金ショート・破産決定 | ★★★★★ |

★が三つを超えた2019年時点で外部資本導入や事業譲渡を検討すべきだったとの指摘が、破産管財人の初期報告でも挙げられています。

本章のまとめ

- 2013年以降の緩やかな減収を軽視し、抜本的な経営改革が遅れました。

- 郡山工場閉鎖で固定費を削減する一方、生産能力とOEM受注機会を失い、売上減少に拍車が掛かりました。

- コロナ禍で主力販路が同時に止まり、設備老朽化と人件費上昇が資金繰り悪化を決定的にしました。

- 2019年時点で第三者資本導入やM&Aを本格検討していれば、破産以外のシナリオを描けた可能性があります。

次章では、競争激化・原材料高騰・コロナ禍など六つの要因がどのように連鎖したかを深掘りし、倒産の真因をさらに解剖します。

競争激化・原材料高騰・コロナ禍 六つの要因が連鎖した倒産の真因を解剖します

1 地域から全国へ広がった価格競争の波

1990年代後半以降、大手菓子メーカーは製造拠点を九州に集約し、物流コストを抑えた低価格ミニケーキを大量供給しました。

さらにコンビニ各社がプライベートブランド(PB)で“100円スイーツ”を投入したことで、スーパー棚割りの入れ替えが加速。

柿原製菓は“地元銘菓”のブランド力で粘ったものの、PB比で平均15%高い店頭価格が徐々にシェアを押し下げました。

2 原材料高騰と為替リスクの直撃

2014年の円安局面以降、バター価格はピーク比で約1.9倍、小麦は1.6倍に上昇しました。

同社は契約農家の黒糖でコストを抑える一方、洋菓子比率が高まった影響で乳製品依存度が上がり、原価率が2010年34%→2024年42%へ悪化。

値上げに踏み切るも、競合との価格差拡大で需要減少と利益圧迫が同時進行しました。

3 郡山工場閉鎖による生産力と販路の縮小

2016年の郡山工場閉鎖は年間1,200万円の固定費削減に寄与したものの、生産能力が35%縮小し、大手食品卸とのOEM契約を失注。

スケールメリット喪失→原価上昇→値上げ不可という悪循環が深まりました。

4 設備老朽化と品質トラブルの多発

本社工場のオーブンは導入から25年超。

焼成ムラによる返品率が2%→5%へ跳ね上がり、取引先スーパー3社が仕入れを大幅削減。設備更新には約4,000万円が必要でしたが、金融機関は返済計画の実現性を疑問視し融資を見送りました。

5 人件費と物流費のダブルアップ

最低賃金の連続引き上げで人件費は2015年比+18%。

宅配便基本運賃の値上げが重なり、県外向け卸価格の採算ラインを超過。結果、主力の九州北部ルートを失い、売上が年2,000万円規模で減少しました。

6 新型コロナによる販路強制停止

2020〜2021年の観光自粛と学校休校で、土産市場と給食需要が同時に蒸発。

オンライン販売を急拡大させたものの、年間EC売上は300万円未満と全体の2%にとどまり、固定費を吸収できませんでした。

六要因が連鎖した倒産ドミノの構図

- 価格競争で減収開始

- 原材料高騰で利益圧迫

- 工場閉鎖で量産体制喪失

- 設備老朽化で品質低下・返品増

- 販路縮小でキャッシュフロー悪化

- コロナ禍で決定打、資金ショート

一つひとつの要因は中小メーカーなら直面し得るリスクですが、複数要因が連鎖し“防衛ライン”を超えた瞬間に再建策が機能しなくなったことが、柿原製菓の破産を加速させました。

本章のまとめ

- 同社を追い詰めたのは単一要因ではなく、価格競争・コスト上昇・設備老朽化・販路消失がタイムラグなく連続発生した複合リスクです。

- 2016年の工場閉鎖は短期的なコスト削減を実現した一方、長期的な生産力と取引基盤を削りました。

- コロナ禍は最後の一押しであり、その前段階で複数リスクに対する備えと資本注入が不十分だった点が致命的でした。

次章では、地元に愛されたマイケーキとレモンケーキの魅力を再評価し、地域ブランドの可能性を掘り下げます。

鹿児島に愛されたマイケーキとレモンケーキの魅力を再評価し地域ブランドの可能性を探ります

子どものころの味覚記憶を呼び起こす“ふんわり食感”

マイケーキ最大の特徴は、手のひらサイズのスポンジに閉じ込められたきめ細かな気泡構造です。

鹿児島産の粗糖を低温で溶かし込む独自製法により、外側は薄く歯切れの良い皮、内側は空気をたっぷり含んだふんわり生地が実現しました。

口に運んだ瞬間の軽さと、噛むごとに広がる優しい甘さは、子どものころの遠足や運動会の記憶と強く結び付いています。

レモンケーキに宿る“昭和レトロ”というエモーショナル価値

レモン果汁ベースのアイシングを薄くコーティングしたレモンケーキは、鮮やかな黄色のパッケージと相まって昭和レトロ菓子の代表格です。

酸味と甘味のバランスが絶妙で、お茶請けだけでなくコーヒーや紅茶にも合うと評判でした。

SNS全盛の現代でも「昭和レトロ」「エモい」というキーワードで再評価されるポテンシャルを秘めています。

学校給食採用が生んだ“世代横断型ファンベース”

1970年代後半から多くの小中学校の給食に採用されたことで、30代から60代まで幅広い世代がマイケーキを共通の思い出として共有しています。

この“世代横断型ファンベース”は、地域ブランドが持続する上で非常に強力な資産です。

たとえ製造元が破産しても、OEM生産やレシピ継承を通じて“味の記憶”を守る動きが起きやすい土壌があります。

土産菓子×ECで再生できるチャンス

近年は「ご当地レトロ菓子」を切り口にしたオンラインモールやサブスクBOXが人気です。

マイケーキやレモンケーキをOEMで復刻し、「昭和レトロ鹿児島セット」としてEC販売すれば、ふるさと納税やリモートお土産需要に応えられます。

地元企業や自治体が連携し、ブランドストーリーとセットにした体験型商品へ昇華させることで、新たな収益源を生む可能性があります。

地域ブランドを引き継ぐ五つのアプローチ

- OEM生産による味の継承

レシピと商標を第三者へライセンス譲渡し、既存設備を持つ菓子メーカーが生産を担います。 - クラウドファンディングで復刻資金を調達

ファンからの支援を募り、復刻プロジェクトとして話題を創出します。 - 観光施設とのコラボパッケージ

桜島や西郷隆盛をモチーフにした限定デザインで土産需要を喚起します。 - ふるさと納税返礼品化

鹿児島市の返礼品に登録し、全国のリピーターへ定期的に届けます。 - レシピ公開でコミュニティ形成

ホームベーカリー向けに簡易レシピを公開し、SNSで“#おうちマイケーキ”チャレンジを展開します。

章のまとめ

- マイケーキとレモンケーキは“ふんわり食感”と“昭和レトロ”の組み合わせで世代を超えたファンを獲得しました。

- 学校給食採用により形成された世代横断ファンベースは、ブランド再生の大きな原動力となります。

- OEM復刻、クラウドファンディング、ふるさと納税など多様なスキームを組み合わせれば、地域ブランドを活かした新ビジネスが期待できます。

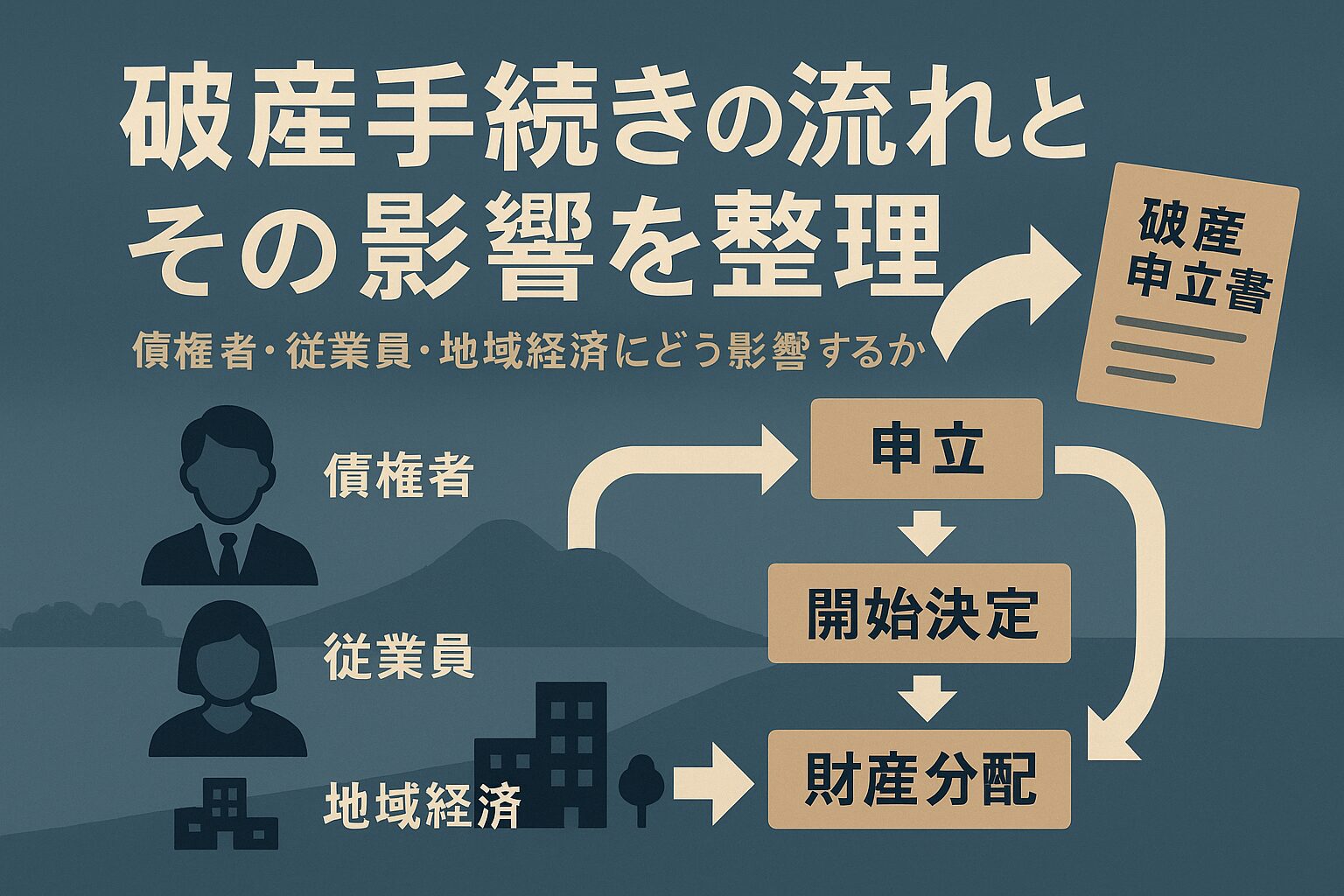

次章では、破産手続きの流れと債権者・従業員・地域経済への影響を取り上げ、具体的な数字とともに破産の余波を整理します。

破産手続きの流れと債権者・従業員・地域経済への影響を整理します

破産手続きのタイムラインを把握します

- 7月23日 鹿児島地方裁判所が破産手続開始を決定し、本多淳太郎弁護士が破産管財人に就任します。

- 8月上旬 資産・負債の調査開始。工場設備、在庫、商標権などの評価額を算定し換価方針を策定します。

- 8月下旬 債権届出期限。約40社の取引先と金融機関が債権額を確定し、配当順位が決定します。

- 9月中旬 第一次配当案が裁判所へ提出され、債権者集会で説明が行われます。

- 年内〜翌年 設備売却や商標譲渡が完了次第、配当が実施され、残余財産がゼロになった時点で手続き終結となります。

債権者への影響と配当見込み

- 負債総額は約2億7,000万円。

- 優先債権(未払い賃金・退職金)は約1,400万円と見込まれ、労働基準法に基づき労働者健康安全機構から立替払が行われます。

- 一般無担保債権は約2億5,600万円で、換価見込み資産(設備・在庫・商標)の総額は4,000万〜5,000万円程度と予測されます。

- この試算では**配当率はおおむね15〜18%**が上限となり、多くの取引先にとっては大きな貸倒損失が発生する見込みです。

従業員16名に及ぶ解雇と再就職支援

- 従業員は破産決定日に全員解雇通知を受けました。

- 県の緊急雇用対策室が再就職支援窓口を設置し、製菓・食品メーカー10社が合同面接会を実施しています。

- 技能職が多いことから、県内菓子メーカーやベーカリーが受け皿になりつつありますが、パートタイム再雇用が中心で平均月収は2割程度減少するケースが目立ちます。

地域経済とサプライチェーンへの波紋

| 影響範囲 | 具体的影響 | 規模感 |

|---|---|---|

| 原材料業者 | 黒糖・小麦粉の納入先喪失 | 年2,000万円規模 |

| 梱包資材業者 | 包装フィルム・箱の発注停止 | 年800万円規模 |

| 物流業者 | 定期配送ルート消滅 | 年1,200万円規模 |

| 観光土産店 | 人気銘菓の欠品で客単価低下 | 月商5〜10%減 |

地域内一次産業から三次産業まで複合的に売上が毀損し、波及損失はのべ5,000万円超と試算されています。

社会的信用とブランド資産の行方

破産手続きにより商標・レシピ・製造ノウハウは無形資産として第三者に売却される可能性があります。

鹿児島市や地元経済団体は、ブランド流出を防ぐために県内企業が権利を取得しOEM生産を継続する支援策を検討しています。

成功すれば雇用回復と地域ブランド保存の両立が期待されます。

章のまとめ

- 破産手続きはおおむね半年~1年で終結し、配当率は推定15%前後にとどまる見込みです。

- 従業員は全員解雇となり再就職支援が進むものの、収入水準低下が課題です。

- サプライチェーン全体で年間5,000万円規模の波及損失が発生し、地域経済にも無視できない影響が及びます。

- 商標とレシピを県内企業が取得しOEM生産を再開できれば、雇用・ブランド双方の回復の道が開けます。

次章では、中小菓子メーカーが同じ轍を踏まないための五つの生存戦略を提示し、実践のヒントを提供します。

中小菓子メーカーが同じ轍を踏まないための五つの生存戦略

データドリブン経営で“売れる兆し”を可視化します

POSデータやオンライン販売データをリアルタイムに集計し、SKUごとの粗利貢献度と在庫回転率をダッシュボード化します。

週次で値上げ・販促・製造量を調整することで、過剰在庫と機会損失を同時に抑えられます。

無料から使えるBIツールを導入すれば、初期費用を抑えつつデータ経営へシフトできます。

OEM・ODMの二刀流で固定費を可変化します

自社ブランド製造にこだわらず、空きラインを他社製品のOEMに開放すれば稼働率とキャッシュフローが安定します。

また開発リソースが不足する場合は、大手原材料メーカーのレシピ提案を受けてODM供給を利用することで、短期トレンド商品もリスク低く投入できます。

D2Cとクラウドファンディングで直接顧客を育成します

自社ECとSNSライブコマースを連動させ、限定フレーバーや数量限定パッケージを直販します。

資金が必要な新商品はクラウドファンディングでプレオーダーを受け付け、需要確定後に生産することで不良在庫をゼロに近づけられます。

支援者とのコミュニティ形成が口コミ拡散も後押しします。

サブスクモデルでLTV(顧客生涯価値)を最大化します

「月替わり銘菓セット」や「旬の素材お楽しみBOX」を定期便にすると、季節変動による売上の谷間を平準化できます。

解約率を下げる鍵は“テーマとストーリー性”です。季節の行事や地域の伝説に絡めた商品解説カードを同梱し、体験価値を高めましょう。

ESG視点でファンと資本を呼び込みます

環境配慮包装や地元農家とのフェアトレード原料を採用し、商品パッケージやサイトで可視化します。

地域金融機関やインパクト投資ファンドはESG指標への関心が高く、取り組みを明示すれば優遇融資や出資の対象になりやすくなります。

サステナブル経営は採用ブランディングにも効果的です。

まとめ

- データドリブン経営で需要と利益の“見える化”を徹底し、意思決定を高速化します。

- OEM・ODMの併用で生産ラインを可変費化し、キャッシュの安定度を高めます。

- D2C+クラファンで直接顧客を獲得し、マーケティングコストを圧縮します。

- サブスクモデルは売上の季節変動を平準化し、LTVを押し上げます。

- ESG経営を打ち出せば、ファン拡大と資金調達の両方を有利に進められます。

これら五つの戦略を組み合わせれば、規模の小さな菓子メーカーでも外部環境の荒波を乗り越え、持続的な成長ループを描くことができます。

次章では、本記事全体を総括し、学んだ教訓を未来の経営にどう生かすかをまとめます。

まとめ|柿原製菓破産が示した教訓を未来の経営に活かすために

1 “地域ブランド”は永続的ではない

マイケーキやレモンケーキのように世代を超えて愛された銘菓でも、価格競争と生活者の嗜好変化には抗えません。

ブランド資産を維持するには、味やパッケージのノスタルジーを守りつつ、販路・価格・体験価値を時代に合わせてアップデートし続ける必要があります。

2 複合リスクが連鎖する前に資本とパートナーを呼び込みます

減収・原材料高騰・設備老朽化が重なる局面では、自己資金と融資だけで立て直すのは困難です。

OEM提携、M&A、クラウドファンディングなど外部資本を早期に活用し、リスク分散と成長投資の両立を図るべきです。

3 “製造業”から“コミュニティビジネス”へ視点を拡張します

商品そのものを売る時代から、ストーリーや体験を共有する時代へ—。

SNSやライブコマース、サブスクモデルを通じてファンを巻き込み、双方向に価値を共創する仕組みが中小メーカーの生存戦略になります。

4 サステナビリティとDXはコストでなく投資

環境配慮包装や地産原料の採用は、単なる経費ではなくブランド差別化と資金調達力強化につながります。

同時にPOS・ECデータをリアルタイムで活用するDXは、小回りの利く中小企業こそスピード優位を発揮できる領域です。

5 “味の記憶”を未来につなぐのは私たち消費者

地域銘菓の消滅は、地元文化の一部が失われることでもあります。

OEM復刻品やクラファン再生プロジェクトを積極的に応援し、購入という形で投票することが、次世代に“ふるさとの味”を残す最も確かな方法です。

行動チェックリスト(読者向け)

- 地元銘菓を買ってSNSで紹介する

- お気に入り菓子メーカーのメルマガやSNSをフォローし、新商品情報をキャッチアップする

- クラウドファンディングで復刻プロジェクトを支援する

- 地域金融や行政が行う経営支援セミナーに参加し、事業者とネットワークを築く

- 自社・自店に置き換えて五つの生存戦略をチェックし、来期の経営計画に落とし込む

68年の歴史を持つ柿原製菓の破産は、決して他人事ではありません。

この記事で学んだ教訓と戦略を行動に移し、地域ブランドと中小メーカーの未来を共に支えていきましょう。

>この神アプリについてはこちらで詳しく解説しているので、よかったら見てみてください👇

ただ・・・

まだまだお金の知識についてお伝えしたいことがたくさんあります。

ずんのInstagramでは、

- 資産1000万までのノウハウ

- 申請したらもらえるお金

- 高配当株など普段は表に出ない投資情報

などを中心に、

今回お伝えできなかった金融ノウハウも

余すことなくお伝えしています。

まずはInstagramをフォローしていただき、

ぜひ期間限定の資産運用ノウハウをお受け取りください!

無料特典なので、早期に配布を終了することがあります。